第38回かもめ亭レポート

文化放送主催第38回『浜松町かもめ亭』公演が3月25日(木)、文化放送12階の「メディアプラスホール」で開かれました。

今回の番組は

『権助魚』 立川こはる

『短命』 立川生志

『心眼』 入船亭扇辰

仲入り

『松曳き』 桃月庵白酒

といった内容。

<立川こはるさん>

こはる来たりなば 昇進遠からじ

今回の開口一番は『かもめ亭』のスタッフといいたいほどのお馴染み、立川談春師匠門下の前座・こはるさん。「こないだ、勉強会で『花見の仇討』を演ったんだって?」と楽屋で訊いたら、「済みません」と盛んにテレて謝っておりましたが、謝る必要はありません。ネタを覚えるなら若いうちに限りやす。

本日は開口一番、「来月のかもめ亭、「江戸料理 平らげて一席」出版記念柳家喬太郎独演会のチケット、本日販売分は完売致しました」と事務連絡から入ると、「落語にはいろんな人物が出てまいりますが」と振り直して、“落語の中で今川焼きが出てくるのはこの噺くらいの不倫追跡落語”『権助魚』へ。

お内儀から旦那の愛人探索を命じられた田舎者の権助が、逆に旦那に懐柔されちゃうお馴染みの噺。こはるさんでは近年、比較的高座数の多いネタ乍ら、権助の「かくれんぼも嫌いなくらい、隠し事が嫌い」という性格付けは新たに加わったものかな。旦那と一緒に出かける際、「まかれないように」と帯の後ろを掴んで離さない、という厄介なお供ぶりも私は初耳です。お内儀から権助が一円貰って愛人探しを命じられたと聞いた旦那が、二円出して懐柔を謀ると、「女の子に飽きたかね。今夜オラが相手して」と言ったり、帰ってからお内儀に「網打ちに行って、目刺しを情け容赦なくとっつかまえた」と言うセリフも可笑しい。ちょっとの間に大分変化しましたね。あと、この噺のお内儀はさのみ高齢で設定だと思いますが、こはるさんが演じると何故か「お婆さん」っぽく聞こえるのは、お婆さんの得意な談春師匠譲りでしょうか。

それにこのお内儀、丸で旦那から「三行半」でも突きつけられたみたいに、切羽詰った感じなのもこはるさんの特徴です。終盤、空調が合わなかったのか、咳き込んでしまったのは残念ですが、まずは御座固め、ご苦労様デス。

<立川生志師匠>

静かなご飯時の裏の長屋で 「オレは長生きだと」と八が泣く

続いては、立川生志師匠が久々の「かもめ亭」登場。選抜高校野球で話題となった島根開星高校野球部監督の「21世紀枠の学校に負けて恥ずかしい。腹を切りたい」という名言(?)を捻って、「あの監督に来年は是非、17世紀枠で出て戴きたい、ということをさっき思いついたので発表させて戴きたい」という皮肉な感想を口切りに、昨年、生志師匠を襲った病話へと展開。「手術で摘出した“後腹膜腫瘍”には“立川談志”という文字が浮き上がっていて、(このホラ話は春風亭昇太師匠が考えたそうです)、“うちの師匠が護ってくれたんだな”と」。

そこから一転、「今年の初詣のお願い事は“どうか、シーシェパードが鯨に食われますよう

に”。で、あいつらを食べた鯨を綿区とたちが食べたら、どんなに小気味よいかね!」と国際的な怒りに転換。アカデミー賞ドキュメンタリー賞を獲った「イルカ殺害映画」の監督を僕の会のゲストに呼んで、打ち上げで“イルカ三昧”をしたい!」と、談志家元譲りの毒舌を発揮。

さらに、「去年、横浜の山中で猛烈なスピード違反の車と正面衝突して車は大破する目に遭った。

その現場から当て逃げした坊主頭の悪そうな犯人を現場に原チャリでお巡りさんがちょうど来たのに、神奈川県警はいまだに逮捕出来ないでいる。しかも偉そうに僕の証言を取るばっかり。そのうち、僕が噺家だと分かったら、ちょっと態度を変えて、“あんまり、余計なことは他所で言わないで下さいね”と言い出しました。さらに、“犯人に何を望みますか”というから“犯人には死刑を求刑したい”といったら“それは公文書には書けません”なんていうから、“犯人を捕まえたら神奈川県警が責任をもって射殺して下さい”といいました。だいたい、神奈川県警南の交通課なんて、一年に2日、箱根駅伝のときしか働いてませんよ」と、怒りのパワーに満ちた笑いを炸裂させます。

このエピソードは何度聞いても、怒りと笑いがリアルで可笑しい。そこから「マジで死に損なっただけに、“好きなように生きてる立川談志は正しいな”と改めて思いました。世の中には色んな視に方というのがあるもんでしてね」と振って、“伊勢屋旦那三代連続死亡事件は神奈川県警担当だと迷宮入りするに違いない落語”『短命』へ。

昔からお馴染みの艶笑噺。とはいえ、立川談志家元や故三遊亭圓楽師匠が夫々に工夫を凝らして爆笑篇に変えてくれたおかげか、近年は立川談笑師匠演出のように『隠居と八っつぁんの秘められた関係落語』まで大改訂されたヴァージョンもあります。

但し、今回の生志師匠の演出は基本的にオーソドックス。

尤も、隠居「悔やみは“アジャジャジャ”とか意味不明でいいんじゃないかな」→八五郎「流石隠居ですね。サンスクリット語を喋るんですか?」と唐突な発言あり。「この前、坊さんと話をしていて、“サンスクリット語”というのだけが印象に残って、“いつか使えるな”と思ってたもんで、“今だな”と」。それ以降も、隠居「嫁さんが若くて器量が良いんで伊勢屋の旦那は短命だな」→八五郎「加納?近頃いませんね?」→隠居「それは典明。早死にのことを短命」→八五郎「サンスクリット語ですか?」(笑)とか。

隠居「過ぎるんだな」→八五郎「お昼を」→隠居「お昼を過ぎて死んじゃうんなら、みんな死んじゃうんじゃないのかい」→八五郎「ハルマゲドン」てな具合に、奇怪なボキャブラリーばかり学習して駆使する八五郎の能天気さが実に落語らしくて楽しい。つまり、「一応のコミュニケーションは取れているけれど、会話のベクトルが全然噛み合ってない二人」の会話劇なのでありマス。

結局、伊勢屋の旦那が三人続けて短命である原因を追求している筈の話が、隠居「新婚は夜することを昼もする。お前は新婚のとき、何してた?」→八五郎「朝昼晩と、うどん捏ねてましたね」(笑)→隠居「“何よりも傍が毒だ”と医者が言い」→八五郎「だから、うどん捏ねてたんですよ」と混乱しまくります。さらに、八五郎「(食事のとき、嫁さんが)箸でもって(旦那の)喉を突いた!下手人はあの嫁さん!恐ろしいですね、あの女は。“仕事人”かなんかですか?」、八五郎「(手と手が触れる)なるほど、爪の先から毒が」→隠居「そんな女いないだろうよ」→八五郎「ですから、あそこの娘は“仕事人”ですから」→隠居「“仕事人”はお前の妄想だ」とやたら「仕事人」に拘る展開になったり、真に能天気なやり取りが連続して客席は爆笑。

それでいて、最後の場面で登場する八五郎の女房が「おまんまを装え?何処で覚えてきた?」といった調子で口や態度は酷く悪いけれど、実は結構、亭主のいうことにある程度は付き合ってくれる“そこそこ良いおかみさん”だったりと、嫌な奴が全く登場しないのは、東京落語の本道を歩んでいる「生志落語」らしい、魅力溢れる高座でありました。

<入船亭扇辰師匠>

按摩さ〜ん 夢はいつもニヒル(これが何のモジリか分かりますでしょうか?)

仲入り前は入船亭扇辰師匠が『浜松町かもめ亭』久々の登場。

「仲入り前はみんな柳家です。“元を質せば”という注釈付きですが」と口を切ったかと思うと、「こはるさんは偉いですよ。談春師匠のお弟子さんを四年間やっている。過去最長記録だそうです。私なら四秒でも嫌です。我々はこはるさんのことを楽屋で“猛獣使い”と呼んでいます」そんな人を食ったような話から、突然のように方向転換。八代目桂文楽師匠から入船亭扇橋師匠を経て扇辰師匠に継承されている(と思われる)、三遊亭圓朝作と伝わる“盲人噺の中で最も暗く最も哲学的で救いの殆ど無い落語”『心眼』へ。故三遊亭圓楽師匠や柳家さん喬師匠、柳家喬太郎師匠も比較的よく演じられる噺です。

按摩の梅喜が横浜での旅稼ぎ中、実の弟に目の見えないことを馬鹿にされた悔しさから、茅場町の御薬師様へ三七、二十一日の願掛け詣をしようと決めます。横浜から帰った梅喜の手をとって家に上げる女房・お竹の優しさがまず独特。特に、どうも様子がおかしいと気取って梅喜に声をかけるときの「そうじゃないね」には、八代目文楽師の雰囲気があります。

ただ、文楽師や扇橋師の梅喜より、端っから近代的悲哀に満ちていることと、全体に噺のメリハリを強めてあるのが扇辰師の『心眼』の特徴でしょうか。

願い叶わず、目が開かぬことを恨んで薬師境内で荒れる梅喜を、知り合いの上総屋の旦那が宥めると、そこで梅喜の目が奇跡的に開きます。そこから上総屋が梅喜に「お前さんが良い男なもので、一流の芸者である小春が岡惚れしている」「お前さんが良い男なのとは裏腹に、女房のお竹さんは心根は素晴らしいが、人無し化け十の御面相」と告げる辺り、一挙手一投足が実に的確なのに感心。特に、「お竹さんは人無し化け十の御面相」と告げるとき、大抵の上総屋が“ちょっと悪意のある人”に聞こえ勝ちなのですが、扇辰師の上総屋は極く普通の人で、聞いていてホッとします。

浅草の観音様の境内まで移動したところで、上総屋の姿がふいと梅喜の前から消えてしまうのと入れ替わりに、「上総屋からそこで“梅喜の目が開いた”と聞いた」と、小春が息を切らして現れるのも良い演出。そこから梅喜は富士横丁の待合に小春と入り、「人無し化け十のお竹と別れて、小春と一緒になりたい」と、些か残酷なことを平気で言い出します。すると、そこへお竹が踏み込んできて、梅喜の首を締め上げる、という展開。

扇辰師の小春は世話味が強めですが、それがこの噺の最終的な無常感を和らげてくれている印象があります。また、他の演者の『心眼』は、お竹と小春をあくまでも全く別人として演じているように思いますが、扇辰師匠の場合、お竹と小春を、わざと同じような女性として演出している印象が私にはありますね。つまり、梅喜の理想の女性像として。

お竹に首を絞められて苦しむ梅喜がふっと目覚めて、これまでの話が全部夢だったと分かります。目が覚めたとき、梅喜がお竹の手を強く握るのも印象的ですし、「もう薬師様へは行かない」という梅喜の言葉を聞いたお竹が「お前さんの好きなようにすればいいさ」と返す調子のベタつかない愛情表現も独特。以前、上野鈴本演芸場の夜席主任で伺ったときより、噺全体の味わいから重苦しさが除かれ、温かくなっているのを感じた高座でした。

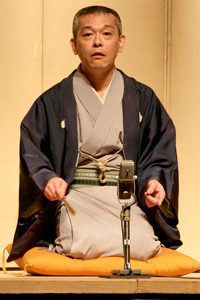

<桃月庵白酒師匠>

「とても温かい氷柱」とは何ですと?

仲入り後の高座は、これまた『浜松町かもめ亭』久々の登場の主任は、昨年から芸も人気も驀進中、絶好調続きの桃月庵白酒師匠。

とにかく、マクラの可笑しさでは現在NO.1を独創する白酒師ですから今日もいきなり、「今日はいずれも落語界の本流から外れた一門の三人の出演で、私の師匠の亭号・五街道なんて支流の支流、枝みたいなものです。本流って矢張り格好いいしね扱いも違いますから。支流は楽屋内においても、 “金原亭の支流の五街道だろ”なんて言われて苛められてます。昔、前座時代の寄席の顔付けも結構決まっていて、私は土手組同様の扱われ方で、今の三遊亭丈二師匠や林家彦いち師匠といった、枝葉組でいつも一緒で、そういうときは主任が川柳師匠だったりするから、“やっぱり枝葉だ”と確認しあったり。“いつか早く古今亭になりてェなぁ”という」と『妖怪人間ベム』みたいな話で爆笑させ、さらに秋に真打の決まった弟弟子の五街道弥助さん(真打昇進と同時に三代目蜃気楼龍玉を襲名)の話に転じて、「いっそのこと、志ん生継いじゃえよ、なんて私がいったら、流石に師匠が“それは止めとけ”といってましたが」と続き、さらに「こはるさんにも同じ(枝葉組)の血が流れてます。咳き込んでいたので“風邪なの?”と訊いたら、“いや、埃が入って”と、サラッとスタジオ批判みたいなことを・・・普通言わんぞと思いますが。次回から前座さん、変わるかもしれません」と、こはるさんの顔が引きつりそうな爆笑マクラを展開。「こういう上層部批判のようなことをいくら言っても、何の処分も受けないのが落語協会や落語界の良いところで、民主党と違うところで・・・一応、間を空けて編集点を作っておきますが」と、某副幹事長の話題をジャストタイミングで織り込む辺り、まさに凄腕です。

さらに前座さんが夜桜見物の素人の花見に紛れ込んで御馳走になる話から、先輩の余興、そして余興の名人だったという先代小せん師匠の話に展開。寄席では演る気があるんだかないんだかわからない高座ぶりで、それでもちゃんとお客に受けさせるんだげと、15分の持ち時間でも7分くらいで先代小せん師は高座を降りてきちゃう。そのため、落語協会の前座さんの間で「一小せん=7分」という単位が出来て、「“3小せん=1さん喬”という単位もあったりして」という話には大笑い。「また、小せん師匠は余興にかけても天下一品というか名人で、“余興では外聞を捨てるべきだ”といって、寄席以外の仕事でも使える客がいると、“そこまですることないんじゃないの”というくらいいじり倒すんです。それでいて“大抵、何をいっても最後に手拭をやると、客は喜ぶんだよ”という奥儀まで教えたくれた」ってエピソードから、も大笑い。

さらに「我々もそろそろ後輩の手本になるように、“高座でお客様に失礼なことをいわない”とか心がけなきゃいけませんが、なかなかそうは行かない。でも、不思議なもので、上司がボンヤリした場合は部下がしっかりしているのが普通です。まぁ、中には落語協会の某お坊っちゃん一門のように、上も下もボンヤリという一門・組織もあります。こういう方向の話につい触れてしまうのも枝葉の癖で」という、一部覆面マクラから、“日本の政治家と選挙民の関係なんて所詮こんなもんでしょ落語”『松曳き』へ。

とんでもない粗忽者(健忘症かな)の殿様と、同格の粗忽者の三太夫さんが傍若無人に暴れまくる噺で、落語の「粗忽物」では『粗忽長屋』と並んで「難しい噺」と長年言われるネタ。

但し、近年、白酒師と柳家喜多八師匠の二人がこの難関を突破して、大爆笑落語に仕立てています。ただ一つ、厄介なのは超ナンセンスに思えるような、全く噛み合っていない頓珍漢な会話の連続する噺なので、聞いていると只管爆笑なのですが、文字にすると、その強烈な可笑しさが判って貰いにくいのであります。

殿「これ、三太夫、三太夫はおらぬか?」→三太夫「殿、お呼びでございますか?」→殿「うむ、何奴じゃ?」→三太夫「三太夫でございます」→殿「三太夫、何用じゃ?」という、落語三百年の伝統に残る呆然たる爆笑やりとりに始まり、殿様は御屋敷出入りの植木職人の「八五郎」という名前をどうしても覚えられず、「八三郎」「八十郎」「八郎兵衛」「富十郎」などと、何度も何度も新鮮な名前と間違えて呼びかける有様。

しかも、三太夫さんとなると殿よりもっと酷い健忘症で、植木屋「田中三太夫は殿様に輪をかけてとんでもない奴で、あいつと関わるとロクなことがない。こないだも、“これへ参れ”ってェから近づくと、(自分が呼んだのを忘れて)“曲者じゃ、出会え出会え!”ってんだから、幾つ命があっても足りやしねぇ」と職人たちが呆れるほど。三太夫さんの健忘症は噺が進むに連れて、さらに加速度的進行を遂げます。

自分の姉が国許で死んだという書面内容を「殿様の姉上が亡くなった」と早合点した挙句、

遂には自分で自分が何をしているのか分からなくなり、「ワシは何処へ帰ればよいのじゃ!」と言い出したり、三太夫「(殿のところへ参るから」馬引け!」→三太夫の家来「お屋敷内でございますから、渡り廊下を通って行かれます」、三太夫「殿、畏れながら申し上げます」→三太夫家来「殿、お早いお帰りで」→三太夫「あ、ワシのうちじゃ」といった、シュールを極めたようなギャグを散りばめた会話が連続します。そのくせ、三太夫さんは直ぐ周囲の人間を「落ち着け」と叱ったりするのですから、ホントに強烈なキャラクター!!(笑)。

しかもこの間、三太夫さんや殿様のいる場所などが明確に聞き手に分かる演出を白酒師が取っているため、会話の歪んだ内容がさらに可笑しく聞こえるのですね。

落語を文学的に捉えたがる皆さんからは、下手をすると「単なる馬鹿噺」と思われちゃいそうですけれど、シュールかつナンセンスな中に、チェーホフの『三人姉妹』や『かもめ』の噛み合わない会話のように、人間の本質を強烈に突くリアルさがある凄い噺なのであり、演じるのが本当に難しい噺でもあるのですねェ。他の落語で、『松曳き』と内容的に近いのは、先代金原亭馬生師匠が十八番にしていた『ざる屋』とか、故・春風亭柳昇師匠が矢張り十八番で演じていた『日照権』とかかなァ。

こういう、「落語を極めた落語」みたいな馬鹿馬鹿しい楽しさに溢れた噺を面白く演じるには、「落語を文学的に捉える」なんて野暮なレベルでは駄目で、「人間には“普通”とか“まとも”ということはありえない」って人間観察眼が必要デス。つまり、白酒師にはそういう、奥深い知性というか、理屈で分析せずに感覚で落語を演じられる凄さがあるんですねェ。

チャンスがあったら白酒師の『松曳き』を一度聞いて下さいませ。こういう噺を自然に楽しめるようになったら、立派な落語マニアかつ立派な社会生活不適格者です(笑)。

という訳で、第38回『浜松町かもめ亭』。すっごく普通に落語らしい立川生志師匠の『短命』、に始まり、ギリギリの所で人情噺ではなく落語らしい入船亭扇辰師匠の『心眼』を挟んで、徹頭徹尾、まともじゃなく落語らしい桃月庵白酒師匠の『松曳き』と、「落語らしさってこんなに幅広い」というラインナップで、お客様に御堪能を戴けた次第・・・・・という訳で、次回のかもめ亭も、御多数ご来場あらん事を。

高座講釈:石井徹也(放送作家)

今回の高座は、近日、落語音源ダウンロードサイト『落語の蔵』で配信予定です。どうぞご期待下さい。

|