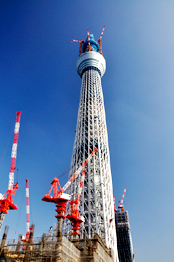

キッズのみんな、こんばんは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今年も残り1ヶ月を切りました。師走です。もう番組始まって6回目の師走ですよ。毎年話していますが、師走は教師の師が走る。そう、「先生も走るぐらい忙しいんだよ」。そうそうスカイツリー、来年5月オープンです。「この年末、来年の春に向けていろんな思いをはせて今年の師走を迎えようよ」ということで、お知らせの後、スカイツリーの構造に詳しいサイコーの登場です。

今週のサイコーも作家の平塚桂さんです。こんばんは。

こんばんは。

平塚さんは、ソフトバンククリエイティブから出ている東京スカイツリー公認本『東京スカイツリー』という本を出していらっしゃいます。ここには何百点という写真もからめながら、更地の状態からでき上がるまでの一部始終が文章とともに紹介されていますね。

はい、でも実は中にはまだ入ったことがないんですよ。

そうなんですか。

そうなんです。できるだけ近くからも見えるように、工事現場がすごく開かれていたので様子を見ながら、みなさんと同じように「どんな所なんだろう?」と想像しながら執筆しました。

建築のプロでもあるけれど作家でもあるから、そのあたりでイメージをふくらませながらお書きになったわけですか?

そのようにしました(笑)。

そうですか、へぇ〜。平塚さんは京都大学工学部建築学科のご卒業ということで、先週ちょうど東京スカイツリーのいわゆる心柱というものが、「古くからある日本の五重塔によく似ているんだ。だから地震に強いんだよ」という話をしてくれました。「なるほど!」と思いました。それから気になるのは、今年、首都圏にすごい台風が来たじゃないですか。

はい。

僕は北海道にいて「東京、大変だなぁ」と思っていたんですが、ああいう台風の時はスカイツリーの周辺、建築関係の方とか初めてのことだから相当多くの方が集まったと思うんですよ。実際、雨や風はどうなんですか?

やっぱり前例のない高さだから事前にしっかりと調査しないといけないということで、気球を使った調査を行ったということです。

前例がないから、気球で行くしかないわけですね。

-

そうなんです。GPSがついたような気球を飛ばして風の速さを観測するんですけれど、50回も気球を飛ばして。

いろんな季節ごとに?

-

そうですね。

地上にいて「風が強いなぁ」というのと、高さが450メートルの上の展望台とトップの634メートルの位置では風だって全然違うわけですよね。

-

そうですね。

上に行けばいくほど、やっぱり…?

-

強いはずです。

へぇ〜。先週もお伝えしたんですが料金は、第一展望台350メートルのところまでは2,000円。第二展望台450メートルまでが1,000円プラスの3,000円。小学生のお子さんだと1,400円で450メートルまで行けます。「親子二人で行くと4,400円ですよ」というお話ですけれど、この展望台までは当然エレベーターがあるんですよね?

-

はい。

何とエレベーターは日立製作所! エレベーターといえば日立製作所ですけど、これは特別のエレベーターなんですか?

-

第一展望台から第二展望台へと結ぶエレベーターを日立製作所がつくっているんですが、40人乗りはかなり大きいですよね。

ほぉ〜。

-

分速が240メートルということで、時速に直すとどのぐらいになるんでしょうか…。

14キロぐらいですかねぇ。分速240メートル?

-

そうです。速く動いて早く大人数を運べるようにということで。

助手が調べてきました。14.4キロ。エレベーター14.4キロはどうですか、速いほうでしょうか?

-

速いほうです。

速い! 僕らのマンションのエレベーターって、ふだんどれぐらいだろう?

-

どれぐらいでしょうね。エレベーターの速度っていろいろだとは思うんですけれど。

物によって、油圧式はすごく遅いし。

-

ほんとにゆっくりだったりしますが、これだったらスッと着くと思うんですよ。

しかも40人というのはいいですね。だいたいクラスメイト全員プラス先生と副担任までOKという感じですよね(笑)。

-

第一と第二の展望台の高さが150メートルだから、1分経たないで第一から第二展望台まで着いちゃう。

なるほどね。これまで450メートルの高さに人類、いわゆる日本人がお金を払って立てるという空間は?

-

ないですね。

初めて?

-

初めてですね。

すごいっ! 350メートルの第一も?

-

はい。これも東京タワーより高いですよね。

333メートルだものね。スカイツリーを近くで見ても遠くで見てもメッシュ状になってるじゃないですか。網、あれは何の網ですか。あれは必要なんですか?

-

それは構造ですね。

構造。あの網をむくと中に芯が入ってるんですね。

-

そうです。それは実は構造というかオモリなんですよ。

真ん中が?

-

心柱と名前がついてますけれど、柱というよりもオモリで揺れをおさえるためについているものです。

634メートルの心柱があって、その周りをメッシュ状の網で囲ってサポートしている感じですか?

-

そうですね。高いところまで心柱はないんですが、網があるところに心柱が中についてます。

でも心柱はオモリで、実はメッシュに見える周りの鉄骨が…。

-

これが構造です。

すごく重要な役割?

-

重要です。

じゃあ、このメッシュをあなどっちゃいけないですね。

-

あなどっちゃいけないですねぇ。

夢がふくらみますね! もっと基本的なところを聞いていいですか?

-

はい。

私はテレビ、ラジオで二十数年間食べてますけれど、何で電波塔でこんなに高いものが必要なのか教えてください(笑)。何なんですか、これ?

-

そうですね(笑)。

だって東京タワーで事足りていたんじゃないんですか?

-

それは、いわゆる地デジへの対応が大きいみたいですけれど。

地デジだとやっぱり高いタワーが必要になるんですか?

-

そうですね。都市部だと、電波を送るには周りの建物の2倍以上の高さから送らないと乱れたりしてしまうといわれているそうですが、都心には200メートルを超えるビルがたくさんあるので、それに対応するために600メートル級という高さが望まれたとうかがっています。

では、日本に600メートル級のタワーの建築技術がなければ、今の地デジ化の中で難視聴世帯というかテレビが映らない家が東京都内は相当あったかもしれないということですね。

-

かもしれないということですね。

へぇ〜。スカイツリーができるから地デジにしたんですかねぇ。

-

地デジをするためにスカイツリーを建てたという順番になるんですかね。

そっちかぁ。めちゃめちゃ勉強になりました。メディアが先なんですね。「よし、地デジ化しよう!」ということで。

-

そうですね。

じゃあ、「それに対応するための電波塔を建てられるか?」といったら、いろんな技術が集まって「よし! うちいけます」みたいな感じであの634メートルが建ったということですか?

-

そうです。

いい話だぁ。それがきっと科学を生み出す夢とか、必要だからそれに向かって技術者が集まって「やろう!」という根本的なモチベーションにつながってくるんですね。

-

まさにそうですね。

う〜ん。おっとりとしたサイコーに、最後は非常にいい話を聞いた気がいたします。もう時間になりました。よかったら、またお話を聞かせてくださいね。

-

はい。

今週のサイコーは、建築ライターで作家の平塚桂さんでした。ありがとうございました。

-

ありがとうございました。

ラボの近くには東京タワーがあって、東京タワーの役割をスカイツリーが引き継ぐわけですけれど、東京タワーもまだまだきれいだし、今日ここに来るまでの間、お客さんけっこういたよ。だから、観光地として東京タワーを忘れちゃいけないと思います。ただスカイツリー、これから世界的な観光地になると思いますので、ほんとにそこの近くに住めることはいいことだな、みんなスカイツリーをありがたいと思って眺めようよ。このスカイツリーの外側のメッシュ、あれは飾りじゃなかった。非常に重要な、構造上高い建物を支える役割をしているということでした。来週もまた夕方5時半に会いましょう。じゃあね!