キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回は好評のキッズのみんなからの質問特集です。もうほんとキッズならではのユニークな科学の疑問がたくさん届いています。おなじみのサイコーにしっかりと話をしてもらいま〜す。

今週のサイコーは、おなじみ科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんにちは。

こんにちは。

それでは、キッズたちの質問が来てますのでよろしくお願いします。目黒区のマリエちゃん、12歳から。「少し前に太陽が冬眠するという記事を新聞で見ました。でも、あまりうまくイメージできません。太陽が冬眠するってどういうことですか?もしもそうなったら地球の気温が下がって涼しくなるんでしょうか?」ということです。夏がやって来ます。今年は節電、節電といわれてますから、太陽がちょっと冬眠してくれたら電力会社は助かるのかもしれませんけれど、これはどういうことでしょうか?

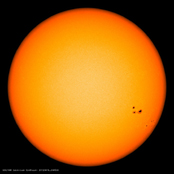

そうですね。しばらく前からこの問題がいろいろ議論されてるんですが、太陽が冬眠するという意味は、太陽活動が少し不活発になるということです。具体的にどういうことになるかというと、太陽黒点がありますよね。

黒点。

あれは太陽活動が活発な時にはたくさん出るんですが、静かな時期になると見えなくなってしまう、なくなってしまうんですね。

はい。

今の太陽がこれからだんだんと活動が低くなっていって、黒点がほとんど出ないような時期がずーっと続くようになるかもしれない。そうすると、それは太陽が冬眠したことなので、「そうなるとどうなるんだろう?」とみんな気にしてるという状況ですね。

じゃあ今、黒点が見られなくなりつつあるんですか?

大きく見ると、太陽活動は活発になったり静かになったりしてます。20世紀はわりと太陽活動が活発な時期だったんです。

はい。

-

ところが、21世紀に入ってくる頃から少しずつ太陽が静かになりつつある状態です。

12歳のマリエちゃんが生まれた頃から、ちょっと太陽の活動がおとなしくなりつつあるということ?

-

そうです。20世紀の終わりぐらいからずっとそういうふうになっているんですが、実はもっとずーっと昔を見ますと、今から400年ぐらい前には本当に太陽が静かになって、太陽黒点があらわれない年が何十年も続くという時代があったんです。

はい。

-

これはマウンダー極小期と呼ばれていて、この頃ヨーロッパのほうでは非常に寒くて凍りついた気候がずっと続いたことがいわれてます。

400年前ということは誰の時代だろう? 有名な人がいた時代だろうか? ナポレオンよりも最近ですよね。

-

そうですね。実は当時の画家の人がヨーロッパのオランダやイギリスの風景画を残していて、川が凍ってたりする絵が残っています。たぶんそういった時代が400年前にあったことは明らかなんですね。

なるほど。当時の絵画からその時の気象条件をひも解いて、ということですね。

-

そうすると、太陽が冬眠した時には寒い時代になると考えられるわけです。これから太陽が冬眠していくと、地球ももう1回そういう寒い時代になるんじゃないかと懸念している人がいるということなんですね。

実際どうですか、起こり得る話ですか?

-

いろいろ調べてみますと、まだそういった極端に寒くなる時代まではいかないのではないかということですが、未来のことなので実はなかなかわからない。ただ今は少なくとも少し静かになりつつある時代ということは確かなようです。

そうですか。喜ばしいことなのか、ちょっと心配なことなのかわかりませんけれど。

-

そうですねぇ。

その具合にもよりますよねぇ。

-

その具合にもよるんです。ただし太陽の活動が低下すると地球の気温が下がるといわれてるんですが、下がったとしても1℃とかそれぐらいだといわれている。ところが、この番組でも何度も話している地球温暖化ということがあって、地球全体の温度が暖かくなっている。

はい。

-

そうすると仮に太陽活動が静かになって冬眠状態になったとしても、結局地球温暖化のほうがまさってしまい、やはり地球は寒くならず暑くなってしまうんじゃないかと考える人もいます。

なるほどねぇ。地球のこともいろいろ考えなくちゃね。

-

そうですね。

もう1通、埼玉県のトウマ君、11歳からです。「『はやぶさ』がイトカワという小惑星に行きましたが、イトカワは日本人の名前ですよね。ほかにも面白い名前や変わった名前の小惑星はありますか? 発見したら見つけた人が名づけられると聞きましたが、見つけるのは難しいんですか?大村さんや寺門さんはどんな名前をつけますか?」。イトカワは以前サイコーの方に教えていただいて、日本のロケット開発の父と呼ばれている糸川英夫さんの名前からつけられたということですよね。

-

その通りです。

ただ、誰にお願いしてイトカワになったんですか?

-

基本的には、小惑星は発見した人に名前をつける権利があるんですね。イトカワについていうと、アメリカの天文台で発見されましたので日本としては「はやぶさ」が打ち上げられて、「はやぶさ」を打ち上げたロケットはそもそも元をたどっていくと糸川博士のロケットにまでたどり着くわけです。

はい。

-

そういったロケットで打ち上げられたので、「『はやぶさ』の目的地の小惑星はイトカワと名前をつけてくれませんか?」とお願いして、先方がもちろん快く了承してくれイトカワという名前になった経緯があります。

すごい話ですねぇ。元々その小惑星はアメリカが発見していて、例えば番号で呼ばれていたということですか?

-

そうです。最初は機械的な番号がふられるんですね。アメリカの小惑星センターに「発見しました」と通知して、それが間違いなく新しい小惑星だとセンターで確認した場合には通し番号みたいなものがふられる。その後はだいたいそのまま通し番号で呼ばれるんですが、何かの理由で名前をつけたいことになれば発見した人が登録して名前をつけることが可能になっているシステムです。

変わった名前の惑星はありますか?

-

東北の地震の復興にちなんで、やはり東北の人たちや子どもたちを勇気づけようという形でいろんな人がさまざまな活動をしてますね。その中の一環として、小惑星を発見した人たちが東北にちなんだ名前をつけて少しでも応援したいという動きがけっこうあります。

なるほどねぇ。去年の3.11以降から小惑星に関してはかなり…。

-

去年でしたか、「Tohoku(トウホク)」という名前もつけられました。

へぇ〜。

-

それからつい最近ですが、やはり東北にちなんだいくつかの地名で「復興を願ってつけましょう!」ということで国際天文学連合が発表しています。ですから、こういった動きは、星に名前をつけることで少しでもたくさんの人が勇気づけられてほしいという願いを込めたものといえるんじゃないでしょうか。

今、助手がメモをくれて何これ、テラカド!?寺門さん、テラカドという小惑星のメモが差し入れられました。ローマ字で「Terakado(テラカド)」、これ何ですか?

-

僕の名前をつけてもらった小惑星です。

えっ! ちょっと待って、これ。私の手元に「Terakado」という小惑星があるという英語表記の認定書みたいなものがあって、2005年セプテンバーナインティーンだから9月19日に「Terakado」という小惑星が認定されてるんだ!

-

そうですね。発見した人が僕の名前をつけて申し込んでくれて、最終的に「承認されました」というのがこれです。

はぁ〜! 寺門さんは、科学で日本国内で活躍されたということで?

-

その理由のところには「僕がいろいろな科学の活動をしていたので」ということが書いてあります。

あ〜、ほんとだ。寺門さん、自分の星を天体望遠鏡で見たりすることは?

-

僕は月とか大きな天体を見ることはありますが小惑星を見つけることはやってなかったので、そういうことをやっていた観測家の方がつけてくれとてもありがたいことですね。

ご自身の星は、まだ望遠鏡でも見たことがない?

-

ええ、見たことないです。

いい天体望遠鏡があるんですよ。今度、北海道にご案内します(笑)。

-

そうですか、わかりました(笑)。

今週のサイコーは、科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。ありがとうございました。

-

どうも失礼しました。

いやぁ、星に名前をつけるってすごいですねぇ。寺門さんは、さりげなく「大村さんだったらできるかもしれないですよ」って去っていったので、かなり大村さんやる気になってきました。やる気満々ですよ。みんなもどうだった? 星に名前をつけたくないですか?それでは、また来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。じゃあね!