キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。これ、ラジオですよね。ラジオから大村正樹の声が電波を使って、ラジオの前のキッズたちに届いていると思います。これって声だよね。ちょっと音楽がかかってますけれど、音楽と声が届いてます。音楽は楽器とかが奏でているじゃない。でもこの声というのは、大村さんがのどを使ってしゃべってるわけよね。みんなも声を出していろんなことをしゃべるわけだよね。声って、なぜ一人一人違うのか思ったことある?一人一人違うから誰の声か聞きわけられるんだよね。今日は、声に関して詳しいサイコーに話を聞いてみたいと思います。

今週のサイコーは、フリーライターの和田美代子さんです。こんにちは。

こんにちは、はじめまして。

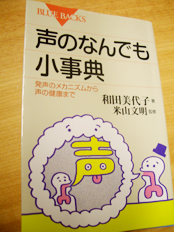

和田さんは講談社から『声のなんでも小事典』という本を出版されています。ラジオは声なので、声に関する詳しい方が来るとすごく心強いです。声に大変関心を持たれて、いわゆる取材活動をされて来たんですよね。

そうですね、はい。

僕なんかこのマイク生活、もう25年です。最初、勉強のために自分の声を録音したのを聞いて、「何てイヤな声だ」と思ったの。

全然違って聞こえたんですね(笑)。

そう。自分がしゃべってる声と録音した声って全然違うじゃないですか。

はい。

どっちが正しい声ですかねぇ。

正しい声って、両方正しいんでしょうけれども(笑)。

人さまが聞いてる声は、たぶん録音した声ですよね。

-

そうですよね。

だけれど録音した声を自分で聞くと、たぶん「俺こんな声だったの?」ってみんなが思うと思うんですよね。

-

はい。

キッズたちもお父さんお母さんにビデオをとってもらって自分で再生したら、「僕の声こんなの!?」って絶対思ったと思うんですよね。

-

はい。

何で違うんですかね、録音した声と自分で聞こえている声?

-

声の伝わるルートが違うからなんですって。

ルート?

-

はい。取材でお聞きしたんですが、誰かの口から出た声はこの空気中を伝わって聞いてる人の耳に届きますね。

はい。

-

自分で出した声を自分自身が聞く場合も、同じように自分の口から出た声は空気中を伝わって自分の耳に届くんですけれど、そのほかに自分の頭がい骨…。

骨?

-

はい。頭の骨を伝わって耳に届くルートがあって、その音も同時に聞いているんです。

空気を伝わって聞こえる声と、頭の頭がい骨から反響する声の2種類が自分の聞こえている声。

-

ええ、なんですって。

相手にはそれは聞こえないわけですね。

-

そうです。それを骨導音(こつどうおん)というらしいです。骨に導く音と書く。

骨導音。

-

いいにくいですね(笑)。

携帯のイヤホンで骨伝導マイクとかいうじゃないですか。

-

はい。

骨が音を反響するって、そういうことなんですか?

-

そういうことだと思います。

じゃあ、和田さんの頭に耳をつけたら、和田さんのしゃべっている声が、骨導音が僕に聞こえるかもしれないですね。

-

そういうことなのですかねぇ(笑)。

でもそれやったらセクハラになるので、後でちょっと助手で実験してみようと思います。頼むよ、助手。

-

実験なさってください(笑)。

そうか、そうか。

-

そうです。

だから骨を伝わって聞こえる自分の声と、空気を伝える人さまの声が違うってことですね。

-

そうですね。一つのルートと二つのルートから入るのと違うんだそうです。

なるほど、わかりました。そもそも声は声帯ですよね。

-

そうですね。でも声帯という言葉は…。

あまり知らないか、キッズたちは。

-

どうでしょうね。

声の帯と書くんですけれど、声ってどうやって出ているんですか?

-

不思議ですよねぇ(笑)。

うん、不思議。

-

その前にどうして声に関心を持ったかをちょっと話してもいいですか?

はい。

-

私、思い返してみると声だけ聞いて「この人ふっくらした人かな?」とか想像しては実際にその人の姿を見て、「イメージとずいぶん違っていたなぁ」とか「あっ、やっぱり!」みたいな関心が子どもの頃からあったんですね。

ええ。

-

大人になって声を出して表現する詩吟(しぎん)という芸事を続けているもので。

詩吟。

-

はい。常々声は意識してきたんです。

ええ。

-

といっても声のサイエンスを勉強したことは全然なくて、ただここ数年「どうも今日の声の調子は今ひとつだなぁ。どうしてかなぁ?」と感じることが多くなって本の形にしていただいたのがきっかけです。

はい。

-

せっかくライターの仕事をしているから専門家の先生方にいろいろ質問する機会を得て、ますます「声って不思議だなぁ」と感じるようになった次第なんです。

ほぉ〜。

-

というわけで、声帯という言葉も私自身やっと「そうなのかぁ」という感じなんですね。

声のイメージ−確かに吉田照美さん、あの顔をしてて声のイメージができてインプットされてますよね。

-

そうですね(笑)。

大竹まことさんもやっぱりあの声であの風体でわかるけれど、安田大サーカスのクロちゃんとか何であんな高い声なんだろうって(笑)。

-

不思議ですよねぇ。

あの出で立ちと空気、ちょっとイメージ違いますよねぇ。

-

はい。

そういうギャップですよね。

-

そう、そのギャップを自分で一人で「あっ、やっぱり!」とか「違ったな」とか、そういうのが好きだったんですね。

誰の声が好きですか?

-

誰の声…。それが誰の声といわれても、パッと実は思い浮かばないんですけれど。中学校の時にテレビドラマで聞いたあるナレーションの声が時々フッと今でも思い出すんです。

誰ですか?

-

誰だったか忘れちゃったというよりも、覚えずじまいだったんです。

とてもきれいな声の?

-

きれいっていうのかな、スーッと引き込まれるような声で、「この人の声好きだなぁ」と思ったのはとっても印象的です。

僕は亡くなった俳優の細川俊之さん、あの方の声が理想的で。あとは俳優で阿部寛さん、ああいう声も好きなんですが自分はどうしても声が高いので、全くああはならないわけですよ。声は低い人と高い人いるじゃないですか。

-

はい。

あれも個人差がありますよね。

-

そうですね。

そもそも声ってどうして出てくるんですか?

-

私も不思議だなと思ったことを勉強したので、ちょっとお伝えしますね。

はい。

-

先ほどおっしゃった声帯という言葉。のど仏、大人の男の人はすぐわかりますね。つき出た部分。

キッズたちは、もうちょっとしないと出て来ないですけどね。

-

そうですね。のど仏といわれるものがあって、そこの内側に声帯がついている。

はい。

-

でも、つき出ていない子どもや女の人にも同じ場所に声帯があるんです。この声帯が声をつくり出す装置なんですって。

ええ。

-

声帯の口や鼻から肺までの空気の通り道の途中にあって、左右一対の本当にちっちゃなひだ、大人で17ミリから20ミリぐらいのちっちゃな装置だそうです。これが震動して声になるんですね。

全然わからないですね、今の。

-

ごめんなさい、わかりにくいですよね。

だいたい何となく。わからないけれど、のどに手を当ててみると震えますよね。

-

ええ。

これが音源ですね。

-

そうですね。でもこの音源だけでは、まだ私たちがこうしてしゃべっている声にはならない。この段階では生では聞けないけれど、ボーっという小さな音に過ぎないんですって。

はい。

-

音の強弱とか高低だけ変化させることができるだけで、この小さな音が共鳴、響かせるところ−口やのどや鼻を通っていろんな声になるんですって。

鼻も声が通る。

-

そうですね。鼻がつまったら…。

鼻づまりの声ですものね。

-

それが魅力的な場合もあるかもしれませんが(笑)。

そうか。のどだけじゃなくて、いろんなものも含めてのど周辺の器官が作用して声というものが、個性もまた出てくるわけですね。

-

そうですね。唇の形も違えば、あごの形状も違うじゃないですか。そうやって声がつくられるわけですが、一人一人顔が違うのと同じように微妙な違いがあり、微妙な違いだけでも一人一人違った声になるらしいですよ。

わかりました。意外にラジオってあっという間なんですよ。もう時間来ちゃった。

-

そうですか。

まだ聞きたい話があるので、また来週もよろしくお願いします。

-

どうぞよろしくお願いします。

今週のサイコーは、フリーライターの和田美代子さんでした。ありがとうございました。

-

ありがとうございました。

和田さんの著書『声のなんでも小事典』という本が手元にあるんですが、声に関しては、みんなそれぞれ悩んだりしてると思うんですよ。そんなのが全てこの本を読めば書いてあるのが、ちょっとびっくりですね。ほんとに小事典でした。それでは、来週も夕方5時半に会いましょうね。キッズのみんなも楽しい週末を。さようなら〜!声を変えてみた(笑)。