キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、先週に続きまして今週も声を取り上げてみたいと思います。声ってほんと普通に何気に出しているけれど不思議だと思わない?何で声って出るんだろうか?動物たちって声どうなってるんだろうか?このあたりをサイコーに聞いてみたいと思います。お知らせの後です。

今週のサイコーもフリーライターの和田美代子さんです。こんにちは。

こんにちは。

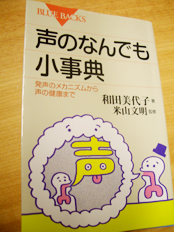

和田さんは、とても声に興味がおありということで『声のなんでも小事典』という本を講談社から出版されています。声に関しては、発声の方法とか体を使うことによって変わってくるという話を先週うかがいました。僕はしゃべり手なので、昔から「滑舌をしっかりしろ」とよくいわれてたんですよ。

はい。

かつぜつは、「滑る舌」と漢字で書くんですよ。すべるって漢字を習ってなかったら調べてくださいね。声を出す時の舌の役割というのはけっこう重要なんですか?

もちろんそうですね。「ああ」とか「うう」だけでは言葉にならないじゃないですか。その発音をはっきりするために舌の動きは欠かせないんだそうです。

ふ〜ん。

-

私が取材を通してすごく「へぇ」と思ったのは、まず舌は大きな筋肉のかたまりで。

あっ、舌は筋肉なんですか? フニャフニャだけれど。

-

はい(笑)。人間の舌は厚みがあって、割と自由に動かすことができる。巻き舌ってありますよね。

「ツルルルルルルル〜」ってやつね。

-

私も得意なんです、割と(笑)。

どうぞやってください。好きにしてください(笑)。

-

いやいや(笑)。

このシークレットラボだから許されますよ。巻き舌、プリーズ!

-

ツルルルルルルル、ルルルルルルル♪

ツルルルルルル、ルルルルルルルルルル♪

-

好きで、時間をはかったりして小学校の時やってました(笑)。

これ、できない人いますよね。

-

そうみたいですね。初めて知ったんです、昔何かの講座に行って。イタリア語か何かで、「できない人いるんですか?」って感じでした。

できたら何かいいことあるんですか?

-

何でしょうか(笑)。流暢に発音できるんでしょうかねぇ。

巻き舌ができる人は滑舌がいいということですか?

-

悪くはないんでしょうか。

今、やりたかっただけじゃないですか、和田さん?

-

ちょっと自慢してみたかっただけで(笑)。すみません(笑)。

それだけですか!(笑)。

-

はい。舌を細めたり丸めたりして、口の中の広さや空気の通り道が変化しますよね。

はい。

-

それで共鳴の仕方が変わることで、はっきりするんだそうですよ。

舌を自由自在に動かせる人が、やっぱり声の使い方が上手という?

-

いいんでしょうね。といっても舌は普段からしゃべったり食べる時に使っているので運動不足というか動きが悪くなることはないらしいんですが、それでもプロの人たちは舌を引っぱったりなどしてトレーニングしていると聞いたことがあります。

僕もしゃべり手なので、ある程度しゃべりの基礎みたいなものを学んだんですけれど、尊敬しているのが物まねタレントの方々で。

-

本当に。

何であれだけ!

-

私もそう思います。

すごいですよね、青木隆治さん。

-

はい、美空ひばりの…。

古くはコロッケさんとかすごいなと思うんですが、あの方々の声の出し方は何なんですかねぇ?

-

何なんですかねぇ。でもこの本で取材させていただいたある専門家の方が、やはり青木隆治さんののどの動きをテレビでご覧になって驚かれていて、「あれだけのど仏が自由自在に動けば、声の高いのも低いのも出るでしょうね」とおっしゃってました。

ほぉ〜。

-

「だからといって歌上手とは限らないでしょうけれど、音色も豊かになるんでしょうね」とコメントされてましたね。

いやぁ、のど仏が上下に動く。確かにコロッケさんも、すごい上のほうにのど仏が行ったと思ったらグルグルグルッと下に下げると急に低い声になったりというのを見せていただいたことがあります。

-

はぁ〜。

ほぉ〜。

-

「だからといって歌上手とは限らないでしょうけれど、音色も豊かになるんでしょうね」とコメントされてましたね。

あと、いっこく堂さんの腹話術。あの人は何なんですか!?

-

何なんでしょうか、本当に!

自分の唇の動きに遅れてしゃべったりするじゃないですか。あれはどこから声を出しているんですか? ほんとにお腹から出しているんですか?

-

それは同じように声を…。

やっぱり声帯とかのどの周辺から?

-

もちろんですね。私たちと一緒の声の出し方というか声が生まれるのは変わらないけれど、ちょっと記事で見たんですがご本人はかなり舌の動きを意識されていると。

やっぱり舌の動きで、腹話術の方は口を閉じながら舌を動かしてやっているんですか?

-

特に、いっこく堂さんは、専門家の方も「不思議だな」と。まだまだ不思議なことが、解明されてないことがいっぱいあるんでしょうかね。

腹話術も滑舌の一種なんですね、舌を使いながらということは。

-

滑舌の一種というんでしょうか、ちょっとそれはごめんなさい。滑舌といっていいのか、私はわからないんですけれど。

(腹話術で)。

-

腹話術って口を半開きにしたまま…。

閉じてもしゃべったりしてますよねぇ。

-

はい。だから「マ」とか「パ」とか、普通赤ちゃんが一番簡単な、閉じて開ければいいだけですから。

唇の動きが重要な?

-

はい、でもそれは逆に腹話術では難しいでしょう。

ですよね。

-

閉じちゃいけない。なのに、それができる。そのメカニズムは違う音で、例えばマ行だったらナ行を発音して、パ行だったらタ行の発音でするんだそうです。でも、私はちょっと自分でやってみたけどできませんでした。

う〜ん。

-

そういうメカニズムらしいですね。

「・・・・・・・・・・」(腹話で)。できない! 今、「腹話術を勉強してみたい」と腹話で話したけど。「・・・・・・・・・・」(腹話で)。

-

こもっちゃいますね(笑)。

難しいですねぇ。

-

難しいですね。もしも素人がどこか演芸会で腹話術をやりたい時は、マ行とかパ行は避けてセリフをつくったほうがいいということみたいですよ。

ということで、時間になりました。

-

そうですか、ありがとうございます。

これから乾燥する季節で声やのども大事だと思うんですが、のどを乾燥から守る方法で一番いいのは何でしょうか?

-

まずその前に、声帯がスムーズに振動するためには表面の粘膜がうるおっていなければならなくて、乾燥はいけないんですって。専門家の先生が繰り返しおっしゃってたのは、このことなんですね。「うがいはウイルスの侵入を水ぎわで防ぐだけではなくて、のど全体をうるおせるのでやっぱりいいですよ」とおっしゃってました。

-

それで声を出しながらうがいをすると、さらにいいんですって。だから私はそうなのかと思って実行してます。もう一つ簡単にできるのが、起きがけに一杯のお水を飲んでから体を動かすと声帯も動き出す助けになるんですって。これも簡単なので実行してます。

なるほどねぇ。

-

あと、マスクです。

重要ですね。

-

寝る時に。

あっ、寝る時にですか?

-

マスクをして無意識に夜中にはずしてしまうので布団の横にある時もしょっちゅうですけれど、でもいいんだそうですよ。

文化放送、僕は7年目ですが、いつも思うのがトイレにうがい器がついているんですよ。これ、「さすがだな!」って思いますね。さすがラジオ局で声のメディア、音のメディアだと思ってます。

-

はい。

ここは私、毎回利用させてもらってるんですけど、だから健康でいられるのかもしれません。

-

いいことなんです、きっと。

今週のサイコーは、フリーライターの和田美代子さんでした。どうもありがとうございました。

-

どうもありがとうございました。

あっ、和田さんに聞き忘れた。あのね、赤ちゃんってよく泣くじゃないですか。ずっと泣いてるじゃない。だけど声は枯れないよね。泣く時間になるとまた(笑)。あれは声帯を使っているんだろうか?赤ちゃん、ねぇ。赤ちゃんの声帯の使い方をうまく学ぶと、カラオケで歌っても声がかすれないかもしれないね。いやいやいや、というのが実は『声のなんでも小事典』講談社から、和田さんの著書の中に書いてあります。ぜひ書店で見つけたら手に取ってご購入ください。それでは、だんだん寒くなってきたね。みんな、風邪ひかないでね。来週も夕方5時半に会いましょう。バイバ〜イ!