キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回も深〜い海を調査する船「しんかい6500」のお話です。深〜い海の底−みんな、6500メートルなんて誰も行ったことないでしょ。その世界はどういう世界なのか? お知らせの後、サイコーに聞いちゃいます。

今週のサイコーも、海洋研究開発機構で「しんかい6500」という深〜い海に潜ることができる潜水船のパイロットをされてらっしゃる吉梅剛さんです。こんにちは。

こんにちは。

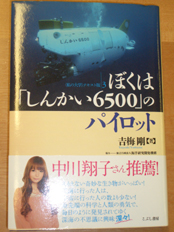

吉梅さんは、こぶし書房から『ぼくは「しんかい6500」のパイロット』という本も出版されていて、本当に興味深い海の底の写真やお話が満載です。この6500メートルの海底は真っ暗だとおっしゃっていました。

はい。

200メートルを超えると、もう真っ暗になっちゃう。この暗闇の海の底に何があるんですか?

われわれが潜る深さ6500メートルぐらいまで行きますと、ほとんどの海底が泥におおわれた状態になっています。

泥?

はい。

サンゴとか、そういうのはないんですね。

サンゴとか生物はほとんど見かけることはありません。

魚もいない?

はい。まれにですけれど、アナゴとかそういったものが泳いでくることもあります。深海性のアナゴですね。あとはエビとか…。ナマコとかクラゲの類いはたくさん見ることがありますが、魚屋さんで売ってるような魚が泳いでいることはないです。

よく深海魚というじゃないですか。深海魚といっても、もう6500メートルまで行くとそんなに魚はいないということ?

いないというわけではなくて、数がやっぱり少ないですね。

少ない。

ただエサを持っていくと集まってきます。

へぇ〜、魚が!?

すごい勢いで集まってきますね。

岩があったりとか障害物があったりとか、何か地球の底まで行くわけですからゴツゴツしてるんじゃないかと思いがちですが泥ですか?

そうですね。だいたい潜水船が一番最初にアプローチする−着底するというんですが、底に着くのは、平らなところを目指しているので、まず着いたところは泥におおわれています。

ふ〜ん。

そこから崖に向かって走ったり、山に向かって走ったりというようなことをしますと、だんだん地形が変わってくるんです。

海にも山があるんですね!(笑)

もちろんあります(笑)。

矛盾してるけれど、海にも山がある(笑)。傾斜があるということですか?

火山もありますし、丘もありますし盆地もあります。

へぇ〜。海底人とかいました?

海底人はちょっと見たことないし、竜宮城も行ったことないです(笑)。

竜宮城ない(笑)。そういうのはない?

でも、どこかにあるかもしれませんね(笑)。

イメージとしては殺伐とした世界ですか?

そうですね。ちょうど月面を宇宙飛行士が歩いているシーンがよくありますけれど、あんな感じの荒涼としたところです。

へぇ〜。先週お話を聞いたら、明かりもたかず節電のため真っ暗な中を潜っていくという話でした。海底に着くのは何を合図にわかるんですか? レーダーか何かあるんですか?

高度計と深度計の2つの計測器があります。深度計は潜水船が何メートル潜ったかを測るもので、高度計は潜水船が海底から何メートル離れているかを測ります。

ほぉ〜。

その2つを見比べながら、だいたい海底が近づいてくるのを見極めるわけです。潜水船は、浮力材という浮かぶための浮きがたくさんついてます。ですから、そのままでは水面に浮かんでしまうんですが、おもりを乗っけてその重さで潜っていきます。

ふ〜ん。

おもりがついているから重くて沈んでいく。海底に行くまでにプロペラを回したりとか、そういった必要がないんですね。重さだけで潜っていきます。ただ、おもりをずっとつけたままだと海底にぶつかってしまうので、海底近くまで来たらおもりを半分切り離す。そうするとあらかじめついている浮力材の浮力と残ったおもりの重さがつり合って、水中では見かけ上の重量がゼロという状態になります。

ふ〜ん。

つまり、クラゲみたいにフワフワと水の中をただよえるぐらいに軽いものになっちゃう。

あらかじめ地上というか水上で装備していたおもりを捨てることによって、一定の目標で調査ができるということですね。

そうですね。

じゃあ、目標の深さまで行ったらおもりを捨てちゃうから、もうちょっと深いところまで行こうかというとそれもまた…。

それはちょっと難しいんですね。

できない。ある程度ターゲットを決めた上で、そこに潜っていくという感じなんですね。

はい。何百メートルぐらいの調整は水を入れるタンクを持っていますので、それに海水をどんどん入れ、潜水船を重くして、少しぐらいなら潜ることができます。

これ動力はおもりだけで、だいたいイメージで沈んでいく感じですか?

そうです、はい。

何か足ヒレでバタバタバタと潜っていくようなイメージかと思ったら、そうではない?

そうですね。そういったことをしますと、その分だけ電力をくいますので。

なるほど。もうほんと重力のままに、ということですね。

だから潜っていくというよりも、海底に向かって落下しているような感じです。

イメージできました。落下速度、時速はどれぐらい出るんですか?

毎分40メートル以上のスピードです。

けっこうなもんですね。

かなりの速さなんですが、やっぱりそれでも2時間半かかってしまう。

1秒間にだいたい80センチかそれぐらいの速度でブクブクブクブクと真っ暗な中…。

沈んでいきます。

遊園地のコーヒーカップみたいな中3人で深いところまで行くんですが、危険性はあるんですか? 万一のことは?

いろいろなことが想定されます。水圧で確かにこわれるかこわれないかという話もあるんですが、耐圧穀という人が乗る部分は…。

殻の部分ですね。

そうです。3分の1の模型をつくって1000回を超える加圧実験をやって、しかもそれでもこわれないから、こわれるのは何気圧ぐらいかかったらこわれるかという実験まで行う。結果的には1万3000メートルまで潜っても大丈夫という。

そうなんですか! 「しんかい6500」は数字上6500、肩書きはそうですけれど、物理的には1万3000メートルという倍の深さまで潜れるポテンシャルがあるんですね。

そうですね。それは、要は安全率なんです。

へぇ〜。

船として、国のルールで定められている「水深の1.5倍以上の圧力を持っているものじゃないと潜水船として使ってはダメです」という決まりがあるんです。

それは日本の国のルールで?

そうです。

ほぉ〜。

ですから、そのルールにしたがえば1万3000メートルぐらいまでの圧力に耐えられるものじゃないと潜水船として使えない。

いやぁ、恐れ入りましたね。だって世界で一番深いマリアナ海溝が1万900メートルでしょ。だから、もっとマリアナ海溝を掘り進んでも「しんかい6500」は、実は耐えうる。

そうですね、耐圧穀だけなら。

そうか、耐圧穀ね。3メートルのボール状の…。

内径2メートルの球状の中だったら、そういうことになります。

そうですか。すごい日本の技術! じゃあ、万一のことはないと思いますが、でも海の中はいろんなものがあるじゃないですか?

そうですね、崖もありますし谷もありますし。

そのままの勢いで落下するわけですから、何かにガチーンと当たっちゃったり。

当たってしまうと困りますので、事前に海底地形図をつくりまして潜水船が降りる場所を決めてるんですね。

はい。

ですから、そこはなるべく平らな場所に向かって降りるんです。

へぇ〜。子どもたちの知らない世界がたくさんあるわけですよね。

そうですね。子どもたちもそうですし、われわれもそうですし。

確かに。

まだまだわれわれが調べられる範囲は狭い、潜水船で潜っても見える範囲はほんとに少しのところだけなので、この地球上全体から比べるとほんとに点みたいなところしか調べられていないものですから。

まだまだ無限大の調べるべき場所があるわけですね。

ありますね。

ラジオを聴いてるキッズがこの潜水船に興味を持って「見たい!」と思ったら、どこかで見られませんか?

私が住んでいるところの近くですと、新江ノ島水族館に「しんかい2000」の実物が長期展示されてます。

そうですか。吉梅さんはこの「しんかい2000」にも?

乗っておりました。

そうですか。だいたいイメージとしてわかりますか? いかに狭いところで深くまで行くんだという。

そうですね。「しんかい2000」も「しんかい6500」も大きさはそんなに変わらないので、パッと見たら「こんな小さい船なんだ」という感じはすると思います。

わかりました。目の前に6500メートルまで潜った方がいるというのも恐縮ですが、くれぐれも気をつけてまた潜ってくださいね。

ありがとうございます。

今週のサイコーは、海洋研究開発機構の吉梅剛さんでした。ありがとうございました。

どうもありがとうございます。

潜水船というのは、イメージで後ろにファンみたいなやつがついててプルプルプルッと動力で沈むかと思ったら、ほんとおもりだけで沈んでいくんですね。しかし、深いところの話は、深〜い話ですね。深〜い話を聞けてよかったです。場合によっては吉梅さんみたいなライセンスをとれば、ラジオの前のキッズも将来行けるかもしれないですよ。それでは、また来週も夕方5時半に会いましょうね。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバイ!