キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、今回もダンゴムシの話です。日本のラジオ番組でかつてここまでダンゴムシだけを取り上げた番組があったでしょうか!?身近だけれど、意外に知らないねぇ。1、7、6−おぼえてる? 頭1、体7、お腹6、こういう節足動物のダンゴムシ。飼いたいと思わない? 飼いたくなってきた君たちのために飼い方をサイコーに聞いちゃいましょう。お知らせの後。

こんにちは。

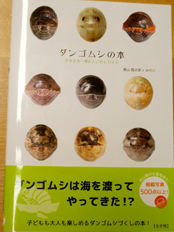

奥山さんは、DUブックスから『ダンゴムシの本 まるまる一冊だんごむしガイド』という本を出されています。これ、ダンゴムシの写真集といっても過言ではありません。

はい。

もう何点ぐらい写真があるんだろうか? 見たことのないダンゴムシも含めて、「子どもも大人も楽しめるダンゴムシづくしの本!」と帯に書いてある、とても楽しい本を出してらっしゃいます。ダンゴムシのことを先週聞いて、「あっ、ダンゴムシ飼いたいなぁ」とか「かわいいじゃん」とか「めずらしいものだったら飼育したい」と思うキッズもいるかもしれないじゃないですか。

はい。

奥山さん、ちなみにダンゴムシは飼っていらっしゃる?

当然、飼っています(笑)。

「当然」ときた(笑)。

はい(笑)。

先週、ヘビやカエルが好き、そしてダンゴムシに移行したという話がありました。ヘビやカエルも飼っていらっしゃるんですか?

飼っています。

あらっ、どんなものを飼っていらっしゃるんですか?

日本のヘビやカエルもそうですし、外国のものも…。

いろいろと、へぇ〜。で、ダンゴムシも飼っている。

ダンゴムシも飼っています。

ヘビはダンゴムシを食べちゃったりしないですか?

ダンゴムシを食べるヘビって、今初めて意識しましたが、たぶんいないでしょうね。

あっ、ヘビはダンゴムシを食べない?

ヘビの食性って意外と広いんですが、ダンゴムシを食べるヘビって聞いたことないですね。ちょっと脱線しちゃいましたけれど(笑)。

先週、ダンゴムシが何で丸まるのかと聞いたら、「敵から身を守るため」とおっしゃったじゃないですか。

ええ。

ダンゴムシを食べるのは誰ですか?

いろんな昆虫が食べますよ(笑)。

へぇ〜。

昆虫というかいろんな節足動物が…。カニも食べますし、ムカデも襲いますし。

カニ、ムカデ。

はい。あとはクモが食べることもあります。

でも、ヘビは食べない。なるほど、わかりました。

カエルは食べます。

カエルはダンゴムシを食べる?

ええ。

何かイメージがわきましたねぇ。さぁダンゴムシを飼うとしたら、まず何を用意すればよろしいですか?

う〜ん、あえて用意する必要は何もないとは思います。

水なのか砂なのか石なのか、地盤は何ですか?

地盤は、いたところにある土というか落ち葉というか…。

採取してきた場所の土壌を用意すればよいですか?

そうです。

それで水槽ですかねぇ、あと。

そうですね、水槽がなくてもコーヒーの空き瓶でもいいし。

ちっちゃくても大丈夫?

はい、ちっちゃくても大丈夫です。それこそ漬け物の入っていたパックのようなものでも全然問題ないです。

ほぉほぉ。ダンゴムシを飼うエサは?

エサはつかまえたところに落ちていた落ち葉とか、あとは雑食で基本何でも食べるんですが、やっぱり水分が多めの野菜などは常時入れておく必要はありますね。

キャベツとか?

そうですね。キャベツとかニンジン、ナスなど好きですね。

ほぉ〜。イメージわきますねぇ(笑)。ちっちゃいですから、食べてる様子はよくわからないですよねぇ、観察しながらでも。

ええ。

何か動きの中で観察すべき、注意すべき観察ポイントはどこですか?

観察ポイントはそうですね。基本、湿度があるところや暗いところが好きなので、ふだんは物陰の下、落ち葉の下とか石の下にもぐっているんですけれど、昼間なのによく出てきているのは何か調子の悪い証拠なんですよ。移動したいんでしょうねぇ。

もしラジオの前のキッズが日中の日のあるところでダンゴムシを見たら、ちょっと調子が悪いダンゴムシ?

調子の悪いダンゴムシの可能性はあります。ただ、昼でもよく見かけるんですけれどもね。

なるほどね。確かに学校でも裏山へ行ってちょっと石を引っくり返したら「ダンゴムシいた!」とか、そういう感じですものね。

出てきますね。

ちょっと湿っぽい日の当たらない涼しそうなところのイメージですね。

そうですね。

じゃあ、飼う時もそういうスペースを用意してあげたほうが?

そういうイメージしてあげると、すごく飼いやすいと思います。

注意すべきところはありますか?

やっぱり湿度が一番注意すべき点じゃないかなぁ。乾きすぎても当然ダメだし、しめりすぎちゃっても調子がよくないので、取った時の湿度というか、しめり具合を記憶しておく。家に帰っても、取ったことをイメージしながら入れ物をつくるといいんじゃないかなと思います。

なるほど。僕ら人間も「牛乳飲んでカルシウムをとれ」というじゃないですか。ダンゴムシも硬い部位があるということは、やっぱりカルシウム分が必要じゃないですか?

そうですね。そこはカルシウム分です。

必要?

必要です!

牛乳を飲ませるわけにいかないですよね。

飲むかもしれないですね(笑)。もしかしたら…。

えっ、ヘヘヘヘヘ。

やったことないけれど、今度やってみます(笑)。

カルシウムといったら何ですかねぇ?

いろんなものがあるんですけれど、意外とお手軽で…。お手軽かなぁ? ペット用のサプリメントのカルシウムが非常に…。

ペット用のサプリのカルシウム?

はい。

へぇ〜。

買って来てというと大変なので、やっぱりお野菜のホウレンソウなども食べますし…。

ホウレンソウですね。

あと煮干などもけっこう食べます。ただ煮干は日持ちが悪いので、煮干を入れると2〜3日で取り出してあげるような形にしないと3日持たないかもしれないですね。

すごく古い記憶で、今の子どもたちがどう思ってるかわからないですけれど、「ダンゴムシのエサは運動会の線を引く石灰だ」と。

おぉ〜、はいはい。

「あれを食うから気をつけろ」といわれて…何を気をつけるかわからないけれど(笑)。あと「コンクリートを食べてる」とか、そういうのは聞かなかったですか、奥山さんは?

ありますよ。「コンクリートを食べる」というのは、今でもけっこういろんな本に書かれています。

いわれてるんですか?

ええ。石灰も純粋にカルシウムなんで、やれば食べる可能性も全くなくはないかもしれないです。

そうですか。

石灰はあえてやったことはないですけれど、もしかしたら食べるかもしれません。

あっ、そうですか! コンクリートは食べるんですか?

コンクリートも食べるという話はあるんですけれど、食べるのかどうかいろいろ試してみたんですよ。やっぱりさすがに硬いみたいで。

あぁ。

コンクリートに含まれているカルシウムはどうしても分解できないみたいなので(笑)。

フフフフフ。

実際かじるし、コンクリートを入れた直後はそのコンクリートを含んだ糞もするんですが、おそらく表皮とか何か、ミネラル分をはぎとっているんじゃないかと。

なるほど。

1回の糞以降は、その後コンクリートのこん跡は見られないので。

ほぉ〜。何かイメージありますよね、石とかコンクリートのところにぺタッと張りついたダンゴムシがいて、ひそかに食っているんじゃないかとか。何年ぐらい生きるんですか、ダンゴムシは?

記録としては、一応6年。

6年も生きるんですか! じゃあ、クワガタとかを飼うよりも、場合によっちゃ長生きかもしれませんね。

そうですね、場合によっちゃ長生きですね。

ほぉ〜。大人と子どもの見分け方はありますか?

もう完全に大きさだけですね。

大きいのはどれぐらいですか?

大きいので、本だとだいたい15ミリ、1.5センチと書かれているものがほとんどです。ほんとに5年6年生きているものは2センチぐらいになるので。

2センチ。

はい。ただ野生で5年6年生き抜くのはほぼ不可能に近いようで、僕は野生の個体で20ミリ超えるのは一度も見たことがないので。

手厚く飼っていれば、20ミリ超える?

そうですね、手厚く飼うしかないですね。

もしかして奥山さんの飼っているダンゴムシは?

今、僕が飼っているので一番長いので3年ぐらいです。それでもまだ18ミリで、あとちょっとで2センチぐらいになるんですけれども。

すごくちっちゃい話ですが、面白いですね(笑)。だいたい1.5から2センチの間で5年ぐらいの開きがあるということですね。

はい。

へぇ〜。これから東京は一気にオリンピックモードで、また都市化が進んだりして変わってくると思うんですよ。ダンゴムシの声が聞こえるとしたら、どんな悲鳴が聞こえますかねぇ。

いや、悲鳴はないと思います。

大丈夫?

もしかしたらちょっとつらい思いをしてるかもしれないけれど、適応できる力があるので。

ほぉ〜。

都市化が進んでも、たぶんそれはそれなりに全然問題なく生きていけるんじゃないかなと(笑)。

そうですか。もう普遍的な生き物なんですね。

そうだと思います。

よかった。よし、7年後に元気な姿で会おうな、ダンゴムシ!

フフフフ。

また来てくださいよ。

はい、ぜひよろしくお願いします。

楽しかったです。今週のサイコーはライターの奥山風太郎さんでした。どうもありがとうございました。

ありがとうございました。

2週間ダンゴムシを語りましたけれど、飼うにしても元手がかからないからいいよね。ペットショップへ行かなくても、その辺にいるんだもんな。しかも意外に長生きするという。意外でしたねぇ。でもこういう身近な生き物を観察するのは、“これぞ科学の基本”という感じがしましたね。みんな、どうだったでしょうか?それでは、来週も夕方5時半に会いましょう。キッズのみんなも楽しい週末を。バイバ〜イ!