キッズのみんな、こんにちは。サイエンステラーの大村正樹です。今週も東京浜松町にある秘密の科学研究所シークレットラボからお送りします「大村正樹のサイエンスキッズ」。さぁ、番組ではこれまで様々な生き物を取り上げてきたけれど、今回はおそらく日本中のラジオ番組でも初じゃないかな? 誰もが知ってるけれど、決して取り上げなかったちっちゃい生き物。絶対みんな見たことあるよ、学校で、家で。−ダンゴムシ、知ってるでしょ。ダンゴムシは身近だけれど、意外に知らないことがたくさんあると思うんです。お知らせの後、サイコーが登場しま〜す。

今週のサイコーですけれど、肩書きがライターということでよろしいんでしょうかね、奥山風太郎(おくやまふうたろう)さんです。こんにちは。

こんにちは。どうぞよろしくお願いします。

肩書き、ライターだけなんですね。

はい。

ダンゴムシの専門家ということでよろしいですね。

う〜ん、そうですね。今日はダンゴムシの専門家ということで(笑)。

ダンゴムシの専門家をお招きしたのは、番組史上初ですよ。ダンゴムシに特化したお話を今日はうかがいます。

はい。ぜひ!

ラジオの前のキッズはみんな知っていますよ、ダンゴムシ。好きか嫌いかは別ですよ。

フフ。

だけれど、ダンゴムシは、みんな見たことありますよね。学校だとだいたい校庭と校舎の間にいますよね。マンションなら土とコンクリートの間にいるし、一軒家ではだいたい家の下にダンゴムシが住んでますよね。

います!「だいたい」じゃなくて、たぶん「どこでも」です。

絶対いる?(笑)

はい、いい切れます(笑)。

絶対いるんですね(笑)。オリンピックが来ても、絶対ダンゴムシはいるわけですね。

います、はい(笑)。

7年後にも絶対ダンゴムシはいる(笑)。

オリンピック会場にも下手したらいます(笑)。

会場にもあらわれる。絶対ダンゴムシ。アリかダンゴムシか、むしろダンゴムシのほうが遭遇率が高いんじゃないかというぐらい。

可能性ありますね、冗談じゃなくて。

足元を見れば、そこにダンゴムシがいるという。奥山さんは、現在36歳?

はい、そうです。

10代の前半から生き物に関するお仕事を始めて、世界各地で野生生物の調査をし、雑誌などで多々紹介経験がありDUブックスから『ダンゴムシの本』という本も出版されてます。世界でダンゴムシだけの本って、たぶんないですよ。

そうでしょうね。たぶんないと思います。僕も見たことないんで。

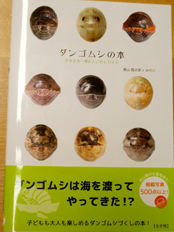

奥山風太郎さんが出されている『ダンゴムシの本』、表紙はダンゴムシが丸まって正面を見ている12匹、いわゆる12種類のダンゴムシの写真です。

はい。

ダンゴムシを正面から見ると、これ誰も気づいてないですね、僕の大嫌いなヘビと似ています。

僕もそこ気づかなかったですね、まったく(笑)。

びっくりですねぇ。

いわれてみれば、ええ。

ねぇ〜。だって正面から見ることないじゃないですか。よくいえば仮面ライダーなんですよ。

はい。

だけど悪くいうとヘビ、は虫類系の正面。こんなにきれいにダンゴムシを撮影された写真を初めて見たんですが、この本の写真も奥山さんが撮られて?

そうですね、だいたい僕が撮りました。

何でダンゴムシに興味を持たれたんですか?

難しいですねぇ。基本何でも僕は生き物に興味はあるんですが、もともとは虫類とか両生類が専門というか、そういうのを探しに山や島に行くことが多いんです。そうするとやっぱり、どうしても、ダンゴムシが目についちゃうんですよね。

ヘビとかカエル好き?

そうですね。ヘビとかカエル好きです。

ヘビ、カエル系が今度はダンゴムシ。いわゆるそっち系の趣味ということですかねぇ。

ええ。どうもカエルなりヘビなりを探してるとダンゴムシが目につくんですが、もともと地元で見るダンゴムシとどうやら違うものを各地でチラホラ見かけるんで。

えぇ〜!地元はどこですか?

東京です。

東京?

オカダンゴムシ以外のものも見かけるようになって、「あれ、もしかすると面白いのかな」と。

この本の表紙を見て少なくとも12種類あることがわかったんですけれど、一般的に関東近郊に住むラジオの前のキッズたちが見るダンゴムシは何という?

もう、ほとんど9割9分、オカダンゴムシという種類です。

99パーセントがオカダンゴムシ。

そうですね。街中で見るものは、ほぼ間違いなく。

何かねずみ色というかダークグレーのダンゴムシがほとんど?

ほとんどそうですね。

それ以外のものを見たのがきっかけ?

そうです。

どこで見たんですか?

沖縄などに行って…。

沖縄!

最初はそんなに強く意識してなかったんですが、行くところ行くところ「何かちょっと違うなぁ」と感じるようになって(笑)。

僕は今、北海道に住んでいるんです。北海道に住んでいるのは何ですか?

残念ながら、いわゆるダンゴムシというくくりでは、たぶんオカダンゴムシじゃないかと。もしかしたら違う種類がいるかもしれないですけれど。

沖縄みたいなちょっと珍しいのがいてくれればよかったけれど、ありがちなのしかいないんですね。

今のところ、そうですね。

沖縄にいるのは何というダンゴムシですか?

この本に出ているのもそうですが、けっこう沖縄の種類は多いんですよ。例えば、フチゾリネッタイコシビロダンゴムシ。長いんです。

フチゾリネッタイコシビロダンゴムシ。すごい! 読んで字の通りですね。

そうです。読んで字の通りです。

縁がそっていて熱帯のあたたかいところに住んでいて、腰が広がってる?

そうです。そのまんまです。

本当に人間って勝手に名前をつけますよね。

勝手です(笑)。

ハハハハハ。これは沖縄、写真では西表島という南の西の果ての島に生息してるという。実際に行って撮ってきたんですか?

そうですね、行って撮ってきました。

ほぉ〜。やっぱり明らかに違いますね。ダンゴムシみたいに丸まるというのはわかるんですが、丸まった時にエラがはってるような感じですね。

まん丸にはならないですね。ほんとにUFOというか。

東京にいる一般的なダンゴムシは、ほぼ球ですね。

そうですね。ほぼ球体です。

球体。だけど、コシビロというちょっと広がっている系のダンゴムシも何種類かあるわけですね。そもそも何でダンゴムシは丸まるんですか?

基本的には防御ですね。

身を守るため?

身を守るためです。

そうだ、僕ら子どもの頃ダンゴムシいじっちゃたんですよ。いじるとクルッと丸くなる。

そうですね、反射的に丸くなる。

「止めろ!」ということですよね。防御。

防御です。

ふだんは歩く?

そうですね。

歩く時は普通にまっすぐになって歩きますよね。あの胴体は兵隊さんのヨロイみたいになってるじゃないですか。

なってますね。

あれはルールがあるんですか?

ルールというか、すべてのダンゴムシに共通して節の数とかは確定してますよね。

節は、何個あるんですか?

一応頭と体と、お尻というか腹にわかれています。

頭、体、お腹。

そうですね。頭、体、お腹というくくりがいいやすいのかなぁ。当然、頭は1個で体の節が7個で、お尻の節が6個という決まりが。

1、7、6。サッカーのフォーメーションみたいですけど、1、7、6の布陣で14ですか?

14ですね、全部で。

14節あるんですね。それはいろんなダンゴムシの種類で共通してるのが14?

はい。たぶん、これ例外はないはずです。

いやぁ、そこは数えたことないから。1センチちょっとの虫ですからねぇ。肉眼で見るのも難しいし、今度ルーペで見てみようかなぁ。

ぜひ!

種類は全部でどれぐらいあるんですか?

世界ひっくるめちゃうと全然わからないんですけれど、日本で今現在記録されているもので150ぐらいなのかなというところです。

150種類。

ただ、これはダンゴムシというくくりじゃなくて、限りなく近い種類のワラジムシの仲間も含めてなんですよ。

ええ。

それで150ぐらいは知られているんですが、今はどんどん増えています。増えているというのは、発見され記録されているので近い将来には300を軽く超えるんじゃないかと考えられています。

そうですか。いやぁ、楽しかったなぁ。“たかがダンゴムシ、されどダンゴムシ”ですね。もう時間ですか。来週またお話をうかがってよろしいですか?

よろしくお願いします。

今週のサイコーは、ダンゴムシに恐ろしく詳しいライターの奥山風太郎さんでした。どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。

14の節からなるという、奥山さんが撮影されたダンゴムシの拡大された写真を今見てるんだけど、頭1、体7、お腹6。全部そうですよ。確かに、すっごい! ほらほらみんな、そこにいるよっ。で、つかまえて拡大して見てみて、みんな14だから。身近なところに発見があるんだねぇ。それでは、またダンゴムシのことを思いながら来週も会いましょう。バイバ〜イ!