戦時中、日本に存在した唯一の放送局がNHKでした。ラジオはおよそ530万台普及していたとされ、政府は情報統制を目的に一日中、ラジオをつけておくよう指示。大本営発表の戦況ニュースも空襲警報も玉音放送も... 伝えたのは全てラジオでした。そんなNHKに、演劇少女だった近藤さんが1944年10月、アナウンサーとして入局。 チャキチャキの江戸っ子で少しそそっかしい愛すべき近藤さんの姿は、彼女をモデルにした1981年放送の連続テレビ小説「本日も晴天なり(主演は原日出子さん)」の中でも鮮やかに描かれています。同期入局者は、近藤さんを含めて東京組が13名。地方局採用組が19名でしたが、この内、男性はたった2人。女性アナウンサー大量採用の理由は、多くの男性たちが戦地に出征していたためでした。

国内のニュースは全て男性が担当していましたが、雑音交じりで流れる海外向けの短波放送は女性の声の方が良く透るという事で、近藤さん達新人女性アナは泊まり勤務などをこなしながら短波放送でニュースを読み続けます。自身が読む「被害僅少なり」を繰り返すニュースの中身には違和感を禁じえませんでしたが、近藤さん達は高い職業意識で格調高いアナウンスメントを目指すことに集中したそうです。隣のブースには徳川夢声、スタジオの外には詩人の久保田万太郎....あの時代の空気が活き活きと蘇る近藤さんの語り。

迎えた玉音放送の日。全員集合の召集がかかった昼前にNHKに到着した近藤さんに同僚アナウンサー達は、「日本のいちばん長い日」でも描かれた降伏を阻止しようとする青年将校らによって銃剣を突き付けられスタジオ入りを阻まれるなどしていました。

そして玉音放送。天皇陛下の声はすでに録音済みでしたが、前後を固める和田信賢アナウンサーの喋りは当然生放送(何という緊張感)。いつも青ざめたような顔をさらに青くして放送ブースに向かう和田さんの姿を近藤さんもまた緊張の面持ちで見つめるのでした。

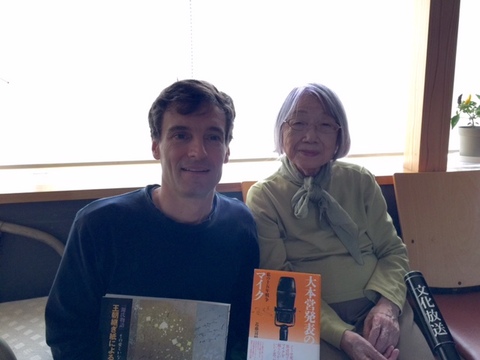

近藤さんの姪の作家森まゆみさんとアーサーさんが旧知の仲など偶然の縁もありました。戦後は作家として主に日本文化をテーマに作品を紡ぎ続けてきた近藤さん。高度な技巧を尽くした実に優美な紙技巧の王朝継ぎ紙研究会も主宰しています。取材後、王朝継ぎ紙の事でも熱い談義となりました。

アーサーのインタビュー日記

1945年8月15日午後12時。玉音放送がNHKによって流れた時に近藤さんは新人アナウンサーとしてNHKの現場にいらした方です。それを聞いただけでも胸はワクワク。その日の放送現場はどうなっていたのか耳を澄ましてお話を伺いました。

近藤さんの話を聞いて思ったのは、上下関係や事務仕事などにおいて組織としてのNHKは意外と一般社会と変わらないなということでした。とは言え、近藤さんには情報が人より早く入ったでしょうし、世の中を見渡す景色が一般社会と少し違うということはあったと思います。情報は入っても戦時中のニュースに「表現の自由」があるはずはなく、自分が読むニュースの原稿と実際の現実がずれていることを本人もよくご存知でした。しかしそういった状況の中でも近藤さんはNHKのアナウンサーとして美しくわかりやすく伝えること、豊かな声で皆に情報を手渡すことを学んでその技術を高めようと仕事に臨んでいました。戦争は敗戦という形で終わったわけですが、それからしばらく経った頃、近藤さんら同僚たちは生ビールを飲む会を催しました。そして、そこに集まった皆は「表現の自由に乾杯!」と快哉の声をあげたそうです。敗戦まではあり得なかった「表現の自由」という乾杯の発声のエピソードを聞いて、今僕らが使っている「表現の自由」とは少し違う驚きや輝きを感じました。すり減ってしまい、使うことに慣れっこになっている「表現の自由」とは全然違う新鮮さを。

でも近藤さんの話をもう一度耳を澄ませて聴くともうひとつの思いが浮かんできます。今から70年前のアナウンサー達が、表現の自由が無い中でどういう風に表現しようかと日々腐心していたのかを考えると、表現の自由がなかった時代と、表現の自由が憲法で保障されている現在では本当は大きな本質的な違いが生じるはずです。しかしその違いがあるのかないのか?今を生きる我々は「表現の自由」を本当に使っているのかと言う事を近藤さんから美しく、優しく突きつけられた気がしました。