格差拡大、非正規労働者の増加の理由

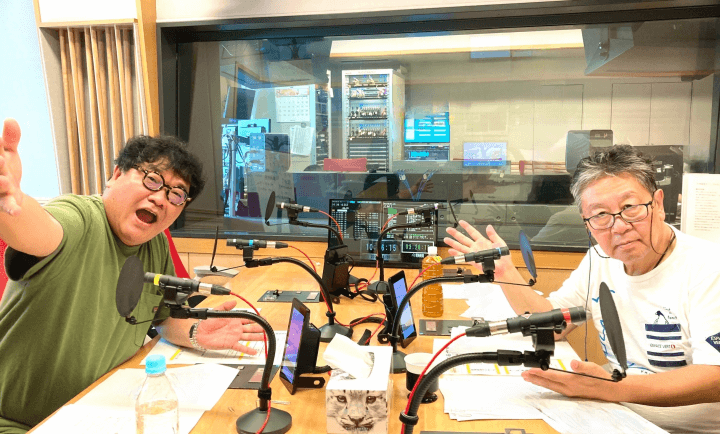

大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」(文化放送・月曜日~金曜日13時~15時30分)、7月9日の放送に早稲田大学人間科学学術院教授・橋本健二が出演した。発売中の著書『新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て>』にちなみ、現代における格差拡大の問題を語った。

大竹まこと「今回の御本は『新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て>』。格差拡大の果て、というのがとても怖い。日本が薄々、総中流を通り越して、そういう時代が過去になっていて。格差が拡大しているんじゃないか、という空気が日本を支配しております。“新しい階級社会”とはどういう意味合いがおありですか?」

橋本健二「近代社会はだいたいどの時代、国にも階級というものがありました。総中流と呼ばれていた時代、1970年代から80年代の前半ぐらいは、格差が比較的小さかった。階級というものがあまり目立たなかったんですね。皆、同じ生活をしているようにも見える部分もあった。ところが80年代の半ば辺りからどんどん、格差が拡大していきまして」

大竹「はい」

橋本「世の中にはお金持ちもいれば貧乏もいる、階級というものが見えるようになってきました。2005年ごろから格差社会という言葉が使われだして、定着した。日本社会を代表する言葉になりましたね。同時にいろいろな報道、調査などで、格差が拡大しているということで、貧困層とされる人が増えている、と明らかになってきた。その中でいちばん大きな、問題の集中する部分は、私が『アンダークラス』と呼んでいる人たちなんです」

大竹「はい」

橋本「もともと近代社会の現場で働く人、労働者階級といいますけど、その人々が人口の多数部分を占めていた。最近までの労働者階級は割と雇用が安定していて、大部分が正社員で。それなりの生活を送ることができていた。ところが非正規労働者が1990年ごろから激増しました。この人々はまともな給料がもらえない、1人での生活はどうにかできるかもしれないけど、結婚したり子供作ったりできない。いままでの労働者階級とは違うんですね。この新しい階級、アンダークラスが登場した。これが私のいう、新しい階級社会です」

大竹「労働する人たちが労働者階級と非正規労働者階級と、2つに分かれた」

橋本「そうです。労働者階級が上下に分裂してしまったんですね」

大竹「そうしなければいけない社会の流れがあったわけですか?」

橋本「格差が拡大した、アンダークラスが生まれる。ある種の必然性が、なかったわけではありません。経済がグローバル化して発展途上国との競争が激化しました。それからサービス産業の比率が大きくなりました。サービス産業は忙しい時期と暇な時期の落差が激しい。非正規の人を雇ったり解雇したりしたほうが、適しているというのはおかしいですけど、そうしたほうが都合のいい産業なんですね」

大竹「なるほど」

橋本「そういう産業が増えてきた、というのは事実だと。格差が拡大しやすくはなっていたんです。ところがこの間、経営者たちが自分の取り分をどんどん増やして。それから株式に対する配当も増やされてきました。その原資が必要、そのために人件費を削らなければいけない。そこで非正規労働者が拡大してきたんだと思います」

大竹「日本はアメリカを見ていて。CEOやオーナーの人たちがあんなに給料とっているのか、と。日本は社長といえどもアメリカに比べたら給料に毛が生えたぐらいしかもらっていない。それはおかしい、そういうことに経営者側も気づいてきた」

橋本「そういうことです。高度経済成長期であれば大企業の経営者といっても年収は2000万から3000万程度で。普通のサラリーマンの5倍から10倍が限度だった。いまは数億円から数十億円もとれるようになっています。その金を捻出するために人件費が引き下げられる、だから非正規労働者を増やす、という動きが定着してきたんだと思います」

「大竹まこと ゴールデンラジオ」は午後1時~3時30分、文化放送(FM91.6MHz、AM1134kHz、radiko)で放送中。 radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。

※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。

関連記事

この記事の番組情報