武田砂鉄インタビュー わからないものを、わからないままに考え合う。『武田砂鉄 ラジオマガジン』が放つ問い

この秋から、月~木曜日の朝8時から3時間半の生ワイド番組『武田砂鉄 ラジオマガジン』がスタートします。パーソナリティを務めるのは、雑誌やウェブで独自の視点を発信してきたライターの武田砂鉄さん。新しい文化放送の「朝の顔」として、これからどんな番組になっていくのか。武田さんにお話をうかがいました。

※こちらは文化放送のフリーマガジン「フクミミ」2025年10&11月号に掲載されたインタビューです。

「ごまかしが利かない」平日4日間の帯番組

── 『ラジオマガジン』の出演依頼が来たとき、最初にどんな考えが浮かんだのでしょうか?

武田 文化放送の方が持ってきた紙の資料に「ご提案」っていう文字が見えたので、「新番組の話かな?」というのは察したんです。それから一瞬で、「ああ、お世話になった大竹まことさんが、ついに『ゴールデンラジオ!』をお辞めになるのか。これは頑張らないといけないな」と思ったんですけど、よく見たら違っていた(笑)。

資料の内容を読みながら、「これ、引き受けたら大変だろうな」とは思いましたが、大変なことに挑戦してみるっていうのもそれはそれで面白いんじゃないかなと。

── 「大変だろうな」というのは、具体的にはどういったことを想像されたのでしょうか?

武田 『ラジオマガジン』は平日4日間の帯番組なので、ごまかしが利かないはず。そういうと「ほかの番組はごまかしながらやっているのか」という話になってしまいますが、3時間半という枠のなかで、どういうことを話していくのか。その恐ろしさと興味深さが同居している感じです。

やっぱり、番組って、始まってみないとわからないところがあると思うんです。始まってみると、事前に想定していた方向から外れて、ぐにゃぐにゃと形が変わっていく。それは別に悪いことではなくて、たぶんラジオってそういうものなんじゃないかと思っています。

さまざまな情報が混じり合う「雑誌」のような番組に

── 『ラジオマガジン』という番組タイトルは依頼が来た時点ではもう決まっていたのでしょうか?

武田 いえ、その段階ではまだ決まっていませんでした。その後の打ち合わせで、(放送)作家さんの一人が「この番組内容、なんだかラジオマガジンみたいですね」とつぶやくように言ったのを聞いて、僕はライターとしていろいろな雑誌に原稿を書いてきたし、自分がラジオを聴くときにも雑多な情報が混ざってる感じが好きなので、「面白いものも、真面目なものも、くだらないものも、いろいろ混ざっている感じで、いいタイトルだな」と思いました。

── たとえば、「メインコンテンツではないけれど、このコラムを読みたいからこの雑誌を読む」という読み方もあっていい、ということですね。

武田 そうですね。ちょっと脇道にそれたような読み物が入っているのが雑誌の面白さです。とりわけ、この番組の後半にレギュラーとして出演してくださる方々には、そうしたコラム的なお話をされる方が多いと思うので、どんな話が飛び出すのか、今から楽しみにしています。

「そんなに簡単じゃないですよ」という姿勢を持つ

── 砂鉄さんの著書には「わかりやすさを求めすぎじゃないか」というテーマの一冊がありますが、この番組の3時間半という時間のなかでは、「わかりやすさ」や「一刀両断」とは異なるお話が聴けるのではないかという期待感があります。

武田 まあ、3時間半って210分ですからね、一刀両断していたらそんなにもちません(笑)。「わかりやすさ」に関して言うと、皆さんそれぞれの頭の中に「これってどういうことなんだろうか?」といった、まだ輪郭を持つ前段階のような考えがあると思うんです。そういうものに対して、いきなり明確な答えを出すのではなく、「今、なんでこういう状態なんだろうね」と問い合える場になればいいのかなと。少し抽象的ですが、「考え合うラジオ」とでもいうか。生放送でラジオをやる意義は、そういうところにあるんじゃないかと、うっすら思っているところはありますね。

── すぐに答えが出るものばかりではない、と。

武田 そうですね。わからないものをわからないままに考え続けるというか、あまり簡単に結論を出さないようにしよう、と心がけています。僕、自分が苦手なタイプのYouTubeをあえてよく見るようにしてるんですけど、そういう人たちの動画のサムネイルって、人差し指を立てて、「きみたちに教えてあげよう」なんて感じを出しているものが多い。あの「教えてあげよう」という感じ、自分ではやっちゃいけないことだと思ってるんです。

僕がお世話になったコラムニストの小田嶋隆さんが生前、「ワイドショーには、5分に1回ぐらい『そんなに簡単なことじゃないですよ』と言ってくれるロボットを置いたほうがいい」なんて言っていたことがあります。それは彼なりのシニカルな表現ですけど、本当にその通りだと思います。いろいろなメディアで流れているものを見ていると、「そんなに簡単じゃないですよ」と言うべき場面が増えているように感じます。

ただ、ずっとグダグダと考えているだけではなく、きちんと「自分はこう思っています。そちらはどうですか」というやりとりを重ねていくことが大事だと思っています。

「あー」とか「うー」が切り捨てられる風潮の中で

── これからのラジオに求められる役割のようなものはあるのでしょうか?

武田 ラジオ業界全体のことは僕にはよくわからないですけど、生放送でラジオをやる機会はこれからますます限られてくるはず。そんな限られた場で自分が番組をやらせてもらうことになって、どうしたらいいのだろうかと。

大竹まことさんの話を聴いていると、よく「あー」とか「うー」とか言って、そのあと何も言わないときがあるんです。けれども、そうした「あー」や「うー」からも、おそらくリスナーの皆さんはさまざまなメッセージを感じ取っているはずです。一方で、今の新しいコンテンツは、そうした「あー」「うー」を切り捨てる傾向がある。大竹さんの「あー」「うー」は意図的に発しているわけではなく、自然にこぼれ落ちたものであり、それを聴き手が察知している。それはとても独特なコミュニケーションだと思うんです。

ただ、そういう番組はすぐに作れるものではありません。長く続けていくことで、そうした隙間や空間のようなものが少しずつ生まれてくるのだと思います。いつかこの番組でも、そういうものがどこかで育っていけばいいなと考えています。

そのうえで、『マガジン』ですから、雑誌のページをぱらぱらめくるように、気軽に聴いていただいてもいいし、じっくり読むように耳を傾けていただいてもいい。それぞれの聴き方を、リスナーの皆さん自身に選んでいただければと思っています。

【番組概要】

『武田砂鉄 ラジオマガジン』

放送日時:毎週月~木曜日 午前8時00分~11時30分(生放送)

パーソナリティ:武田砂鉄

パートナー:西村志野

-

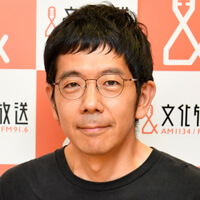

Profile

-

1982年生まれ、東京都出身。出版社勤務を経て、2014年よりフリーのライターとして活動。著書に『紋切型社会―言葉で固まる現代を解きほぐす』(新潮文庫)、『べつに怒ってない』(筑摩書房)など。新聞への寄稿や、週刊誌、文芸誌、ファッション誌など幅広いメディアで連載を多数執筆するほか、ラジオ番組のパーソナリティとしても活躍している。最新刊は『「いきり」の構造』(朝日新聞出版)。

関連記事

この記事の番組情報