岩手県沿岸に一時「津波注意報」発表…きょうの「防災アワー」は「津波」についてお送りしました

毎週日曜朝5時5分からお送りしている「防災アワー」

防災を最も身近にもっとわかりやすく生活目線でお届けしている番組です。

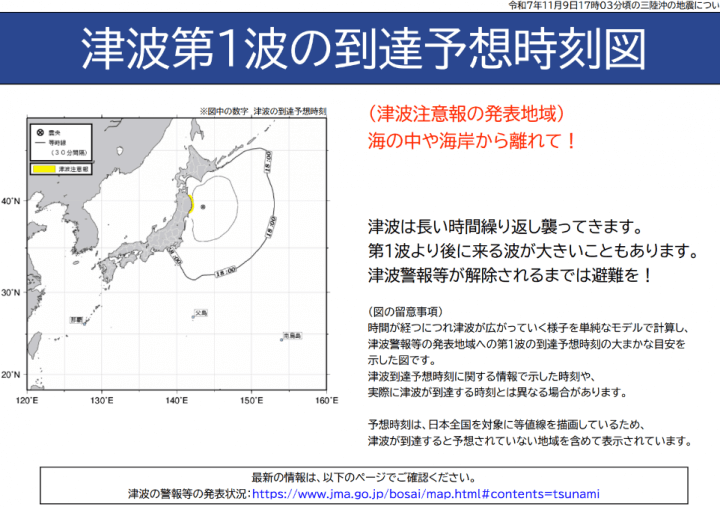

きょう11月9日午後5時過ぎに三陸沖を中心とするマグニチュード6.9の地震が発生。

岩手県の盛岡市や矢巾町、宮城県の涌谷町で震度4の揺れを観測し、岩手県の沿岸に「津波注意報」が発表されました。

岩手県久慈港や大船渡港で20㎝、宮古などで10cmなどの津波が観測されました。

(気象庁資料)

(気象庁資料)

「津波注意報」は午後8時15分に解除されました。

気象庁は揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、同じ程度の地震に注意するとともに、さらに規模の大きな地震が発生する可能性もあるとして注意を呼びかけています。

今回の地震の震源周辺では、1992年にも地震活動が活発となりました。

1992年7月16日三陸沖で発生したM6.1の地震の2日後には、M5.8やM6.9の地震が二つも発生、さらに同じ日にM6.4の地震が発生したということです。

安全な場所で眠り、備蓄品や避難場所の確認もしておきましょう。

さて、きょうの「防災アワー」は東京大学大学院客員教授の松尾一郎先生に「津波」特に「遠地津波」についてお話を伺いました。

今年7月30日、ロシアのカムチャツカ半島付近で、マグニチュード8.7の大規模地震が発生し、日本の太平洋沿岸にも津波が押し寄せました。

このときは岩手県久慈港で1.3m 仙台港で90㎝など北海道から沖縄県にかけて22の都道府県で観測しました。

気象庁は北海道から和歌山県にかけての太平洋沿岸部に「津波警報」を発表し、各自治体はあわせて200万人以上に「避難指示」を出しました。

避難は猛暑の中、長時間に及び課題も多かったといえます。

松尾一郎先生にはあらためて「津波」とはどういう現象なのか、遠地津波の影響や特徴についてもお話いただきました。

聞き逃した方は「防災アワー」radikoでぜひお聞きください。

気象予報士 防災士 都庁・気象庁担当記者 伊藤佳子