文化放送と落語と#2昭和20年代後半から30年代前半を見てみよう【アーカイブの森 探訪記#46】

Share

文化放送開局から73年。文化放送の歴史を紐解く文化放送アーカイブスの森も2年目に突入ということで、文化放送の過去の番組表から今でも交流の深い落語と文化放送の歴史を掘り下げていきたいと思う。

今回は、開局から5年昭和20年代後半から昭和30年代頭を見てみよう。

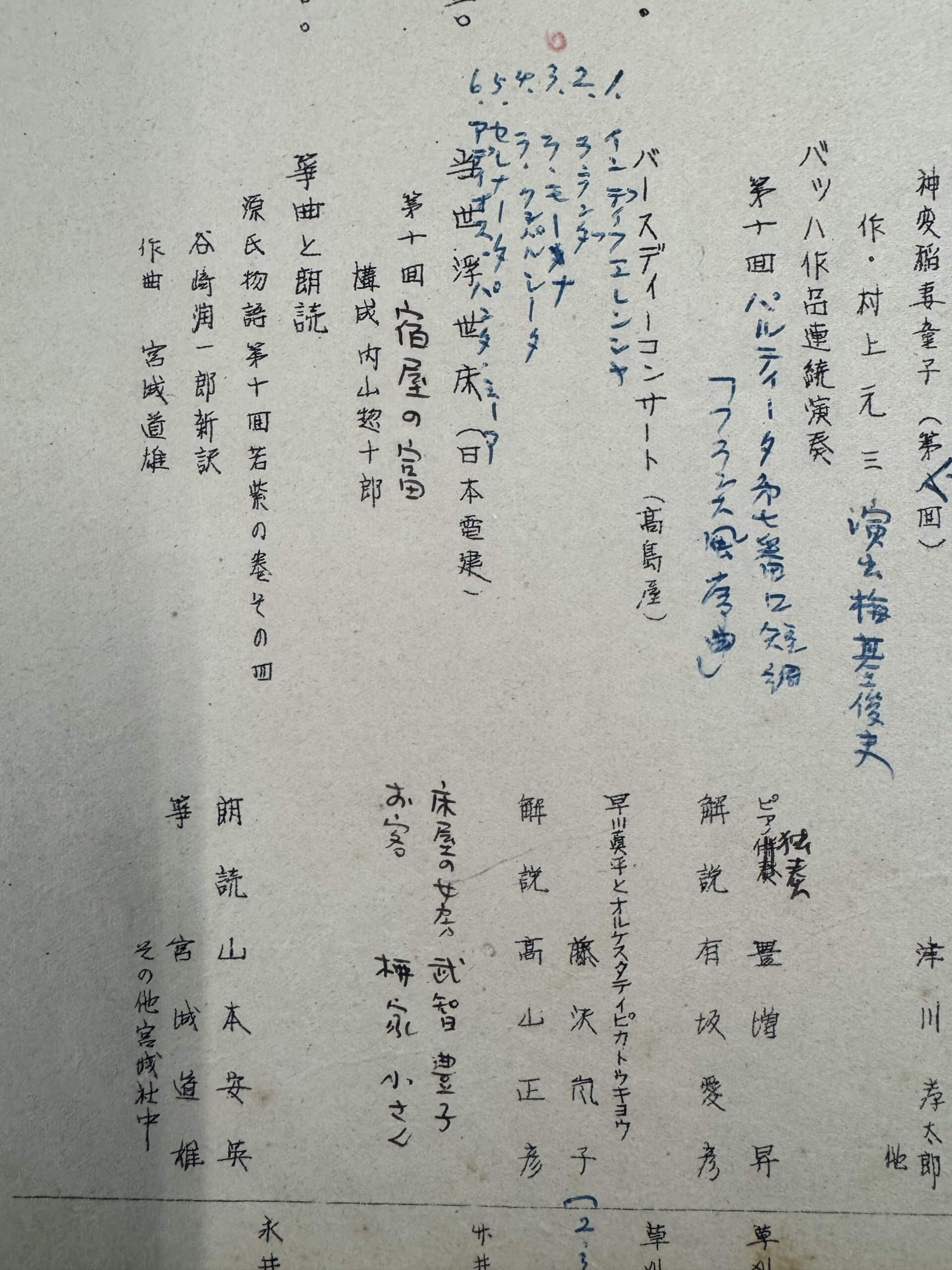

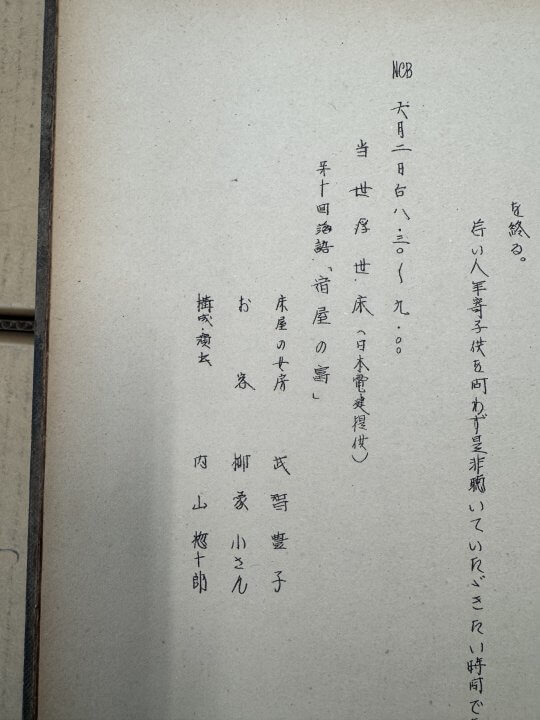

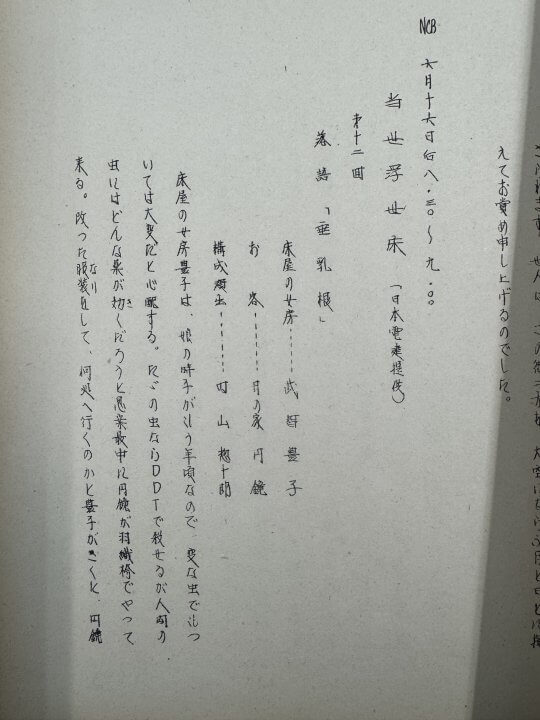

最初の半年は、#1でも扱った「当世浮世床」で落語を取り扱っていたようだ。しかし、ラジオドラマ形式の放送が多かったようだ。女房役を女性の役者に演じてもらい、お客を落語家が演じていた。

五代目柳家小さんや五代目月の家圓鏡(8代目橘家圓蔵)など一流の落語家が名を連ねている。

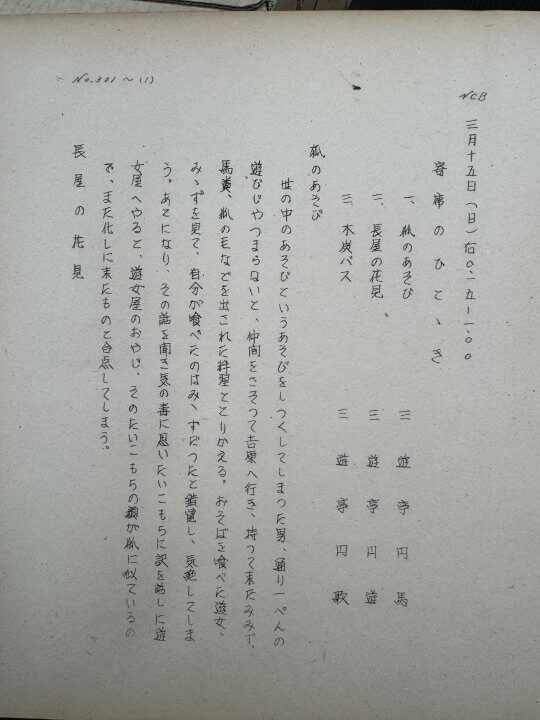

しかし、その年の3月になると「寄席のひととき」と題して落語を3席披露している。

落語をたっぷり聴かせてもリスナーが付いてこられるという判断が早々についたというわけだ。

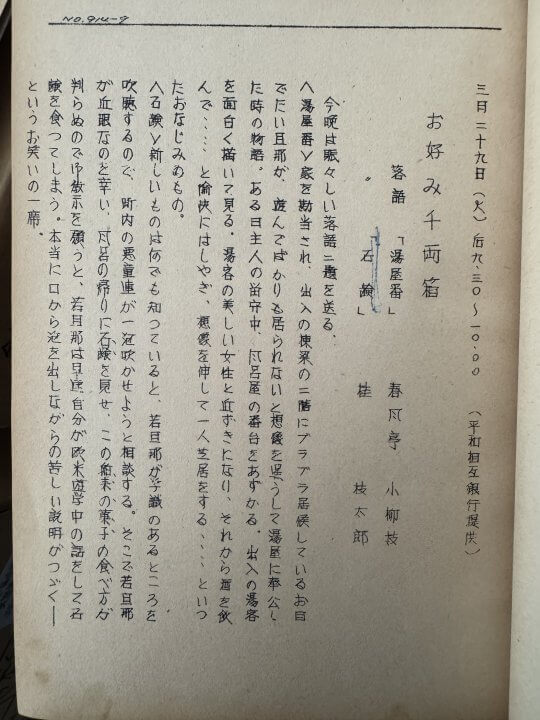

ここから、「お好み千両箱」、「お好み演芸会」、「お笑い千両箱」など番組を変えながら週に1回多いときは4回ほど落語や講談、漫才などの演芸が披露される時期がしばらく続く。

特筆すべきは番組の時間帯。20時半~21時、21時半~22時など、ラジオ的にはいい時間が多いのではないだろうか。

次回は、昭和30年代の文化放送とラジオの関係に迫っていくのでお楽しみに!

Share

関連記事

この記事の番組情報