自分にとって人の心を揺さぶる仕事が教育だった。

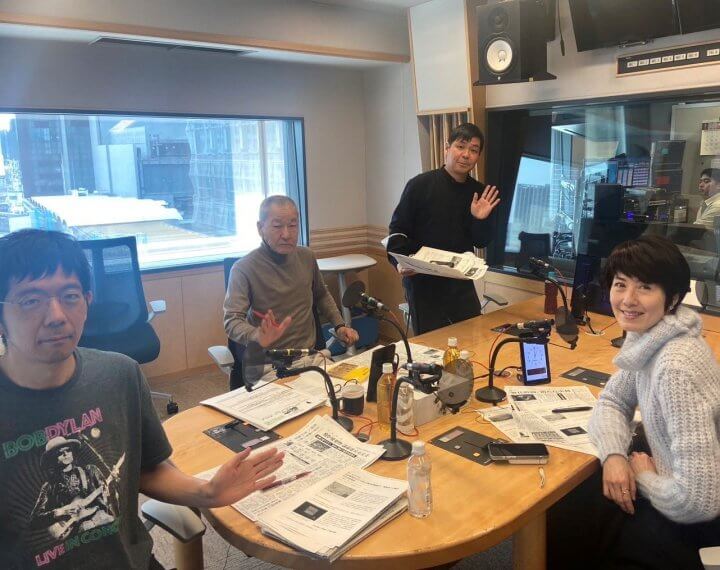

男は男らしく、女は女らしくという枠組みに息苦しさを覚える人も多いのでは。10月7日の「大竹まことゴールデンラジオ(文化放送)」は、「とびこえる教室 フェミニズムに出会った僕が子どもたちと考えた『ふつう』」という本の著者で元小学校教員でジェンダー教育実践家の星野俊樹がこの問題について語った。

大竹「いいタイトルの本ですね」

星野「社会的な枠組みであったり、性別、世代、分断、そういったものを飛び越えられたらいいなという思いを込めて『とびこえる教室』というタイトルにしました」

小島慶子「星野さんは厳格なお父さんの下で育って、とにかく男らしく、勉強頑張って、いい学校に入って、学歴社会の勝者になれ!みたいな中で生きてきたわけですけど、なぜ、それが普通の男の生き方、それが普通の勝ち方っていう価値観を疑って、これは違うんじゃないかなって思ったんですか?」

星野「小さい頃から家父長制の色濃い過程で育ちました。家のリビングの額に『忍耐』と書かれていたんです」

小島「家庭のリビングに?」

星野「それを眺めながら父は父として、母は母として、息子は息子として、妹は娘として家を回す1つの歯車みたいな感じで歯を食いしばって頑張って生きてきたという背景があったんです」

大竹「はみ出すなっていうことですよね。この子にはこの枠があるんだ。この中にいなさいと」

小島「雑誌の編集者をされていたのに、なぜ小学校の先生に?」

星野「カルチャー誌だったんですけど、ミュージシャンとかアーティストとか役者とか色んな有名な方に出会って取材ができる仕事だったんですよね。その仕事を選んだ理由としては有名人に会えるということだけで、特に社会的な意識を持っていたわけはなく、ジャーナリスティックな視点も持っていたわけでもなかったんです」

大竹「その安易な感じは、どこからか抜け出そうとしてる感じもしますね」

星野「そうかもしれません。取材で出会った有名な人たちがみんな人の心を揺さぶる感じがして凄いカッコいいなと思い、僕も人の心を揺さぶることができる仕事がしたいと思ったんですね。僕に何ができるのかなと考えた時、教育だと思ったんですよ」

この他にも番組では星野俊樹がジェンダー教育について語っています。もっと聴きたいという方はradikoのタイムフリー機能でお聴き下さい。

「大竹まことゴールデンラジオ」は平日午後1時~3時30分、文化放送(FM91.6MHz、AM1134kHz、radiko)で放送中。radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※タイムフリーは1週間限定コンテンツです。

※他エリアの放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。

関連記事

この記事の番組情報