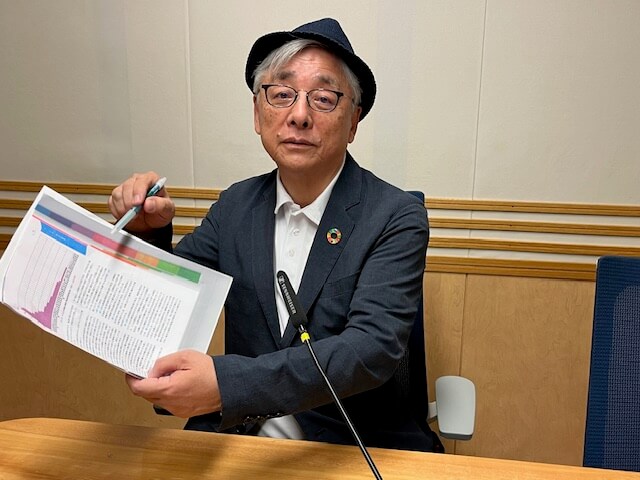

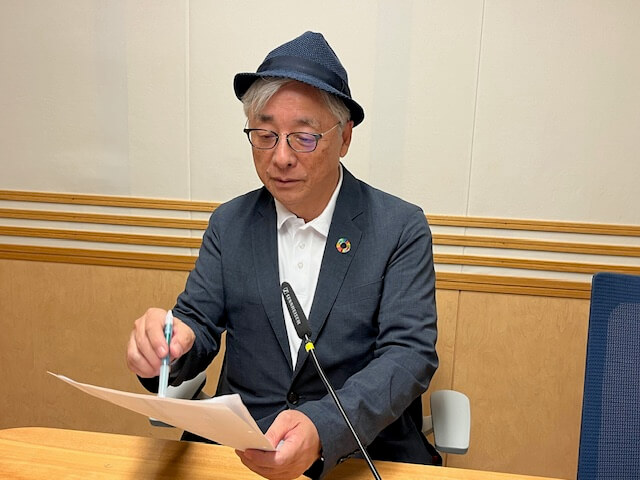

松尾一郎・東京大学大学院 客員教授「高潮」のリスクを語る

Share

毎週日曜朝5時5分からお送りしている「防災アワー」

防災をもっと身近にもっとわかりやすく生活目線でお届けしている番組です。

11月は4週にわたって東京大学大学院 客員教授 松尾一郎さんをゲストにお送りします。

タイムライン防災の第一人者である松尾先生は「防災アワー」には11カ月ぶりのご登場です。

11月2日はここ数年大きな被害が起きていない「高潮」についてお話しいただきました。

「高潮」とは、気圧の低い台風や発達した低気圧が通過するときに、潮位が上昇する現象です。

1959年の伊勢湾台風では、高潮により5000人を超える人が亡くなりました。

比較的近い例では2018年の台風21号で関西空港が冠水しています。

「高潮」は海面が異常に高くなる現象です。

気圧の低い台風の接近による「吸い上げ効果」と強い風で海水が吹き寄せられる「吹き寄せ効果」、さらに温暖化によるかさ上げで普段の潮位が上がり、リスクが高まります。

気圧が1hPa下がると海面は1センチ上昇します。つまり普段1010hPaの気圧が960hPaまで下がると50㎝も海面が上がることになります。

また世界の平均気温が2度上がると海面はおよそ40㎝上がるとみられているとか…。

松尾先生によると、日本の高潮災害のポイントは以下の3つ

①首都圏・東海・大阪湾などのゼロメートル地帯の水没

②地下街、地下トンネルなどの浸水

③海水が浸水・遡上することによる塩害、高潮火災の発生

松尾先生は「高潮版マイ・タイムライン」づくりを提案されています。

詳しくは「防災アワー」radikoでお聞きください。

気象予報士 防災士 都庁・気象庁担当記者 伊藤佳子

Share