変革は”辺境”から生まれる~島根ラーニングツアー@島根県雲南市周辺~

島根ラーニングツアー@島根県雲南市周辺

神話の国・島根と歴史都市・京都のビジネスパーソンが「知の探索」で描く、日本の未来

文化放送の”知の探索プロジェクト”「浜松町Innovation Culture Cafe」と京都市のコミュニティプラットフォーム「KYOTO Innovation Studio」が協力し、「島根ラーニングツアー」を開催。「変革は"辺境"から生まれる」をテーマに、京都市や文化放送関係者、地元のビジネスパーソンら約35名が参加。神話の国・島根の史跡やビジネスの現場を巡りながら、日本ならではのイノベーションの可能性を探りました。

なぜ、いま"辺境"なのか

産業革命がイギリスの片田舎マンチェスターから始まったように、中国の統一王朝が北西の辺境から興ったように、大きな社会変革は中心地ではない場所から生まれてきました。

現代においても、西洋的な資本主義OSで駆動する社会経済の構造が深刻な分断と急激な変容を招き、未来に大きなリスクを抱えています。人口減少局面に移った日本では、東京一極集中が続く一方、各地で歴史や風土、文化に根差した「ローカルゼブラ」が続々と生まれています。

短期的にはシリコンバレーや東京に経済資本が集中していますが、100年続く新しいイノベーションは、大きなシステムに取り込まれていないがゆえに固有の物語が残る"辺境"から起きるかもしれません。

島根・雲南を訪ね、千数百年の歴史を持つ都市・京都のキーマンと神話の国・島根のキーマンの邂逅に新たなイノベーションのヒントを見出します。

ツアーのハイライト

CNC本社「みんなでらん家(ち)」

雲南市木次町にある株式会社CNC本社を訪問。CNCは地域の生活に根ざし、心と身体の健康と幸せを一緒につくっていく「コミュニティナース」を実践しながら1億総相互扶助社会の実現を目指す注目の会社です。CNCが運営する地域の人々が集い、つながる場所としての「みんなでらん家」は、単なるビジネス拠点ではなく、地域の未来を創る"プラットフォーム"としての役割を果たしています。

地域の方々と参加者が一緒に囲む「みんなでらん家」

参加者は地元の方のほか市内他地域からの方々で、皆で一緒に地元の食材などの昼食を囲み、コミュニティの温かさを実感。この何気ない交流の中に、コミュニティナースの活動が日常に溶け込んでいる様子を目の当たりにしました。

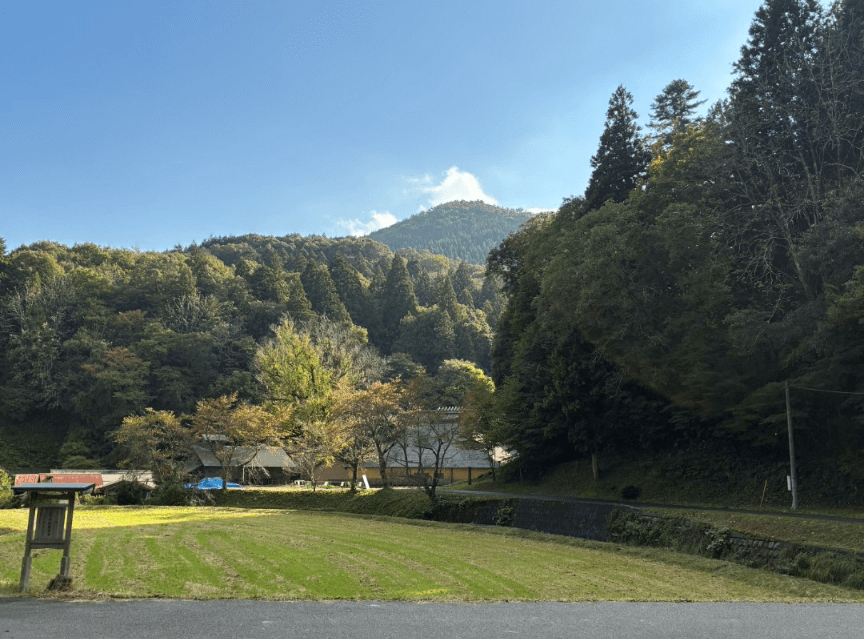

菅谷たたら製鉄遺跡

スタジオジブリの名作「もののけ姫」のモデルとなった菅谷たたら製鉄遺跡を訪問。幸福な自治研究所の佐藤満氏の案内で、日本の伝統的な製鉄技術と、それが育んできた地域社会のあり方を学びました

菅谷たたら製鉄遺跡付近の素朴な風景

約600年続いたたたら製鉄の歴史は、単なる技術の継承ではなく、「火事で焼けても、石が残っていればそこからもう一度建て直す」という、地域の再生力の象徴でもあります。

佐藤氏の案内で遺跡を巡る参加者たち

2つのセッションで「知の探索」

セッション1:「コミュニティ×ビジネスの可能性」

【登壇者】

• 齊藤徹(株式会社アグティ代表取締役)

• 矢田明子(株式会社CNC 代表取締役)

• 入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授/京都市都市経営戦略アドバイザー)

※敬称略

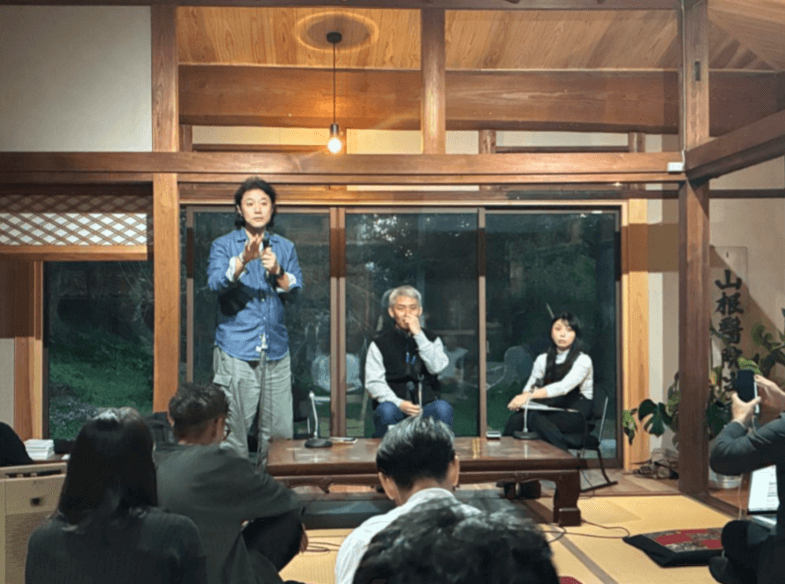

CNC本社の大広間で開催された第1セッションでは、地域コミュニティとビジネスの新しい関係性について、驚くべき実践例と洞察が共有されました。

セッションでの矢田氏、齊藤氏、入山教授

「倫理感マネジメント」という新発見

注目すべきは、京都で清掃、クリーニング、カーテンメンテナンスやタオルリースなどのサービスを提供する株式会社アグティの齊藤氏が実践する洗濯物畳みスペースの事例でした。京都府宇治市に、時給制ではなく「畳んだ分だけ報酬が出る」というシンプルな仕組みだけを用意し、いつ来ても、いつ帰ってもいい働き方を提供したところ、驚くべきことが起きました。

「朝9時オープンなのに、9時前から人が並んでしまって、それが唯一の苦情だった」

開店前に並ぶのは高齢の女性たち。彼女たちは自主的に、雨の日は人が来ないだろうからと集まり、人が少ない日は仕事が終わらないかもしれないと一生懸命働く。ノルマもないのに、コミュニティを自分たちで守ろうとする力学が自然と生まれたのです。

矢田氏はこれを「倫理感マネジメント」と名付けました。「日本の、特に少し年配の方々は倫理感がしっかり身についていて、自分にとって大切な場所だと思えば、それを守っていくという力学を持っている。経済合理性の力学じゃない力学で動いている」

入山教授も「経営学の教科書には出てこない、でも確かに機能しているマネジメント」と驚嘆。会場からは「これこそティール組織の実践形だ」という声も上がりました。

コミュニティナースの全国展開

矢田氏からは、コミュニティナース活動の驚異的な広がりも報告されました。

「トレーニング修了生は北海道から沖縄まで、全47都道府県にいます。約10万人の国民に接点を持つ計算になります」

しかも、この広がりは僅か4〜5年で実現したもの。「地元の島根では、新しいことをやろうとすると結構大変なんです。でも他の地域だと、スムーズに進んで驚いた」と矢田氏。

京都での展開 ― コミュニティナースとの偶然の出会い

特筆すべきは、齊藤氏とコミュニティナースの出会いのストーリーです。

齊藤氏は洗濯・ビルメンテナンス会社の2代目経営者。創業者である叔父から「会社は働く人のためにある」と教えられ、社員の「暮らし」をより良くする方法を模索していました。

昨年夏、あるイベントで八尾市で活動するコミュニティナースと偶然一緒に登壇。彼女の話を聞いて「これだ!」と直感し、すぐに活動拠点を見学。京都でコミュニティナース養成講座を開催することを決断しました。

「京都市さんに相談したら、補助金の活用や人の巻き込み方まで手伝ってくれて」

今年7月から定員10名で講座をスタート。すぐに満席となり、受講生が既に活動を始めています。

矢田氏は笑顔で語りました。「コミュニティナースがこうやって広げてくれている。勝手に起きているんです。」

入山教授も「これがイノベーターの姿ですよね。」と評価しました。

参加者にも積極的に議論の参加を求める

ビジネスと社会貢献の順番を変える

齊藤氏の言葉が印象的でした。

「ビジネスになることをやるんじゃなくて、社会の中で大切だと思ったことをやってみて、それを持続させるためにビジネスの文脈をどう組み立てられるかというチャレンジをしています」

矢田氏も同意します。「コミュニティがどうあるかに注目して、それが最大化されるような工夫をする。そして、それが持続するような事業モデルを組み立てていく。そういう順番です」

この「順番を変える」という発想が、新しいコミュニティビジネスの本質かもしれません。

介入しない、でも場を開く

齊藤氏はコミュニティづくりについて、「眺めている」という表現を使いました。

「暮らしのある人たちのコミュニティがどうあるべきかを、第三者である僕たちが想像しない。場と装置を設置するだけ。倫理感のもとに成り立っているものをそのまま置いておく」

矢田氏も補足します。「ただ、固定化された人間関係の中では本音が出せなくなっている。だからコミュニティナースが介入して、どんどん本音が出てくるようにする。対話を重ねて、信頼関係を作って、言葉で出てこなくても『にじみ出てくる』ものをキャッチする」

入山教授は「ミンツバーグの『プルーラルセクター』の話を思い出す」と語りました。民間セクターと政府セクターの間にある第三のセクター。そこに教育機関、NPO、そしてコミュニティが入る。

「日本はまだコミュニティシップが豊かな国。だから安全だし、いい国なんだと、ミンツバーグが言っていました」

会場では参加者同士の対話タイムも設けられ、5分間の予定が10分近くに。盛り上がりは止まりませんでした。

セッション2:「島根の歴史と京都の歴史から日本の根底の価値観を探る」

【登壇者】

• 佐藤満(幸福な自治研究所/元雲南市役所ソーシャルチャレンジマネージャー)

• 以倉敬之(まいまい京都代表 ※NHK「ブラタモリ」企画協力)

入山章栄早(早稲田大学ビジネススクール教授/京都市都市経営戦略アドバイザー)

※敬称略

第2セッションは、歴史を通じて日本人の価値観の源流を探る、知的興奮に満ちた時間となりました。

歴史について語り合う佐藤氏、以倉氏、入山教授

「辺境」への反論から始まったセッション

冒頭、佐藤氏が「辺境」というテーマ設定に噛みつきました。

「『辺境』という言葉がありますが、これは奈良から見た視点かもしれない。でも僕が立っているここが地球の中心だと思っている。決して辺境ではない」

この宣言が、セッション全体のトーンを決めました。

出雲と大和 ― リスペクトの関係

佐藤氏は、出雲と大和朝廷の関係を「リスペクトし合う関係」と表現しました。

「古事記や日本書紀は大和朝廷の書いたものですが、素晴らしいのは、大国主命を悪者として書いていないこと。『大国主は偉いやつだ』と書いてある。お互いにリスペクトし合っている」

さらに、出雲の特異性を示す事実も。

「出雲風土記という、古事記・日本書紀とは全く違う神様が出てくる文書を、出雲の人たちは朝廷に報告している。それを朝廷も許した。それだけ出雲には力があった」

以倉氏(まいまい京都代表)は、京都側の視点を提供しました。

「京都にいると古事記とか日本書紀ってあまり聞かないんですよ。どっちかというと中国の影響が強い。一条、二条、三条、四条という名前も上坊制。外来系なんです」

「中国にすら残っていない古いものが京都に残っている。達磨も中国の人は知らない。知らんって言われる(笑)。だから京都は外来のものを消化して、古いものと融合させて残してきた街」

「国譲り」のメンタリティ

佐藤氏が語る出雲の特性は興味深いものでした。

「出雲の人は戦わない、争わない、ジャッジしない。大国主命も『神殿作ってもらえば国を譲る』と言っちゃう。でも一方で『俺は夜の世界、縁の世界、裏の社会は牛耳るんだ』と言っている。それが自尊心になっている」

「よそから来た人間には注意しろ、というDNAもある。高天原から3回も『国を譲れ』と来られて、口車に乗せられて国を取られた。その経験がずっと残っている」

実際、今でも詐欺電話がかかってくると「まず1回疑う」のが出雲の人の特性だと言います。

一方で「融合する力」も持っている。縄文と弥生人をうまく融合し、技術を持った人たちを受け入れて「働いていただく」。

「明治維新の時も面白い。長州が山口から京都へ攻め上がるとき、松江藩は徳川家康の孫の直轄地だったのに、通過を許した。あまり抵抗しなかった」

入山教授が「それは国譲りのDNAですか?」と問うと、佐藤氏は「そうかもしれない。譲り続けて2000年」と答えました。

京都 ― 古いもの好きで、新しいもの好き

以倉氏は京都の特性を「古いもの好きなのに、新しいものが勝手に入ってくる街」と表現しました。

「京都の人は新しいもの好きだと言われますが、それは嘘。古いもの好きなんです。でも都だったから、新しいものが勝手に入ってきた。それを消化してきた」

「外来系が多いから、うまく関係性を保つために言葉も遠回しな表現が増えた。挨拶の頻度も日本で一番多い。『ありがとう』を何度も言う。東北では義理の母に醤油を取ってもらっても『ありがとう』を言わない人が多いという調査結果もある」

佐藤氏が補足します。「出雲は逆に、課題を言葉にしない。例えばおじさんに病気やケガなどの問題があっても『最近おじさん見ないけど、どうしたかね?』『ちょっと...』で終わる。下手に課題を表に出して心配させないようにする。何千年も保守性が高い地域で生き延びるには、課題ばかりフォーカスしていたら苦しい」

参加者も議論に加わる

出雲弁と方言の謎

参加者から出雲弁について質問が出ました。

「出雲弁は狭い地域だけに残っている。少し離れると関西弁や広島弁になる。なぜこんな狭い地域だけ?」

佐藤氏の答え:「秋田や岩手の言葉と似ているんです。出雲族の流れが東北まで繋がっている。縄文系の言葉かもしれない」

以倉氏が言語学的な見地を追加します。「単語レベルだと狭い範囲で変わりやすいが、文法レベルだと広い範囲で共通する。京都を中心に古い言葉が同心円状に外側に残る現象もある」

以倉「お酒の強さも、京都を中心に弱くて、東北や九州は強い。これは弥生系の血と縄文系の血の分布では?京都は弥生系、渡来系が多い。アルコール分解酵素の分布と一致します」

100年後を見据えた価値観

最後に、長い時間軸で物事を見ることの意味が語られました。

佐藤:「ヤマタノオロチ退治の話は、昔の物語じゃない。僕らが身近に経験してきたこと。2000年前だろうが3000年前だろうが、普遍的なもの。自然を大切にしないとバチが当たる、ということが根っこにある」

以倉:「京都の価値観は『古いもの大事』。新しいもの至上主義じゃない。新しいものを受け入れつつ、古いものを大事にする。これが1300年続いた理由」

入山教授が締めくくりました。「長い時間軸で物事を見る。それが今日の大きな学びでした」

セッション後も、参加者同士の対話が止まらず、予定を大幅に延長して議論が続きました。

参加者の声

「東京で考えていたイノベーションとは全く違う、地に足のついたイノベーションの可能性を感じた」(京都市参加者)

「島根の歴史と現在のビジネスがつながった瞬間、これが本当の意味での持続可能性なのだと腹落ちした」(文化放送関係者)

「辺境だからこそ残っている固有の物語が、これからの時代の価値になると確信した」(地元参加者)

「『倫理感マネジメント』という言葉が衝撃的だった。経済合理性を超えた何かが、日本にはまだ残っている」(企業経営者)

おわりに

今回の島根ラーニングツアーは、単なる視察ツアーではなく、異なる地域の「知」を持ち寄り、対話を重ねることで新たな価値を創造する「知の探索」の実践でした。

「倫理感マネジメント」「順番を変える」「介入しない、でも場を開く」「アセットベース」「国譲りのDNA」「古いもの好き」――

今回のツアーで生まれた数々のキーワードは、シリコンバレー型のスピード重視のイノベーションとは異なる、歴史と文化に根差した日本ならではのイノベーションの可能性を示しています。

それは"辺境"と呼ばれる場所から――いや、佐藤氏の言葉を借りれば「ここが中心」である場所から、静かに、しかし確実に生まれつつあります。

続きはこちらから

浜カフェSpotify

過去の放送は、YouTubeとpodcastでも配信中!

文化放送が運営するポッドキャストサイト「PodcastQR」では、浜松町Innovation Culture Cafe以外にも社会・ビジネスに関する番組が多数ありますので、ぜひお聞きください。

エピソード一覧はこちら

関連記事

この記事の番組情報

浜松町Innovation Culture Cafe

月 19:00~19:30

浜松町の路地裏にひっそりと佇むカフェ「浜松町Innovation Culture Cafe」 経営学に詳しいマスターが営むこのお店には、様々なジャンルのクリエ…