今年も相次いだ大雨による浸水被害、今後も続く…地域の話し合いが重要!

毎週日曜朝5時5分からお送りしている「防災アワー」

防災をもっと身近にもっとわかりやすく生活目線でお届けしている番組です。

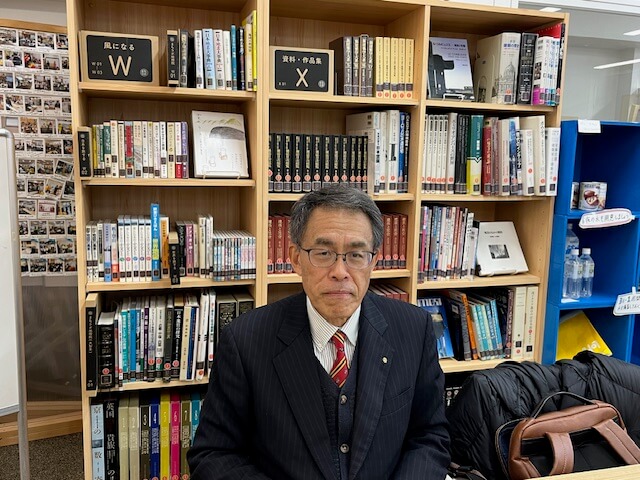

今週も「タイムライン防災」の第一人者、東京大学大学院 客員教授 松尾一郎さんをゲストにお送りしました。

今年の夏も記録的猛暑となり北海道でも線状降水帯が発生し、九州・熊本や三重など全国各地で浸水被害が発生しました。

松尾先生は「温暖化の影響。気温が高い、海面水温が高いと水蒸気がどんどん形成される、ちょっとした気象の変化で大雨が降りやすい。今後も続く」と話します。

この夏は三重県四日市市の地下駐車場の浸水被害、東京でも目黒区緑が丘で1時間に134ミリという猛烈な雨が降り、世田谷区を流れる谷沢川と品川区を流れる立会川では氾濫が発生。都内だけで浸水被害は数百件に上りました。松尾先生はちょうど月の満ち引きで潮位が高かった「大潮」だったこと、また温暖化の影響で海面水温が高く海水が膨張したことも潮位の高さにつながっていると指摘しました。

地下施設への浸水被害も大きかったですが、松尾先生は事前に自衛手段をとる必要があると話します。

「水は低い所に集まる、止水板など対策をしないと水が入ってくる、ハザードマップ・浸水の可能性についてマップを見た上で、止水板や土のうを水が入ってくる入口などに置く。そして誰が止水板を置くのか、管理するのか、行政が入って地域で話し合っておかなくてはならない。行政が配る「土のう」も日頃から用意して置いておくなどの対策が必要」と…。

地域の話し合いが重要ということです。

「線状降水帯の半日前予測」が出された場合も、行政が地域(自治会・町内会)に伝え、地域はどう止水対策を進めていくか、予め決めておくしかないとのことです。

きょうの「防災アワー」聞き逃した方はradikoでお聞きください。

気象予報士・防災士 都庁・気象庁担当記者 伊藤佳子