「理大囲城」香港の真実を語る衝撃ドキュメンタリー~鈴木BINのニュースな映画

鈴木BINのニュースな映画

文化放送報道部デスク兼記者兼プロデューサーで映画ペンクラブ会員の鈴木BIN(敏夫)が、気になる映画をご紹介しています

東京でもっとも熱い単館系映画館のポレポレ東中野で、12月17日(土)から香港発の衝撃作が公開される。映画のタイトルは「理大囲城(りだいいじょう)」だ。英語のタイトルは「INSIDE THE RED BRICK WALL」と言い、香港の民主化デモの中で起きた香港理工大学包囲事件を、大学の構内にいた複数の映画人たちが記録したという衝撃的なドキュメンタリーだ。

今から3年前の2019年11月、逃亡犯条例改正案に反対する学生たちがデモを行う香港理工大学(以下、理大)のキャンパスを、中国当局の傀儡と化した香港警察が取り囲み兵糧攻めで学生たちを追い詰めた。外に出ると逮捕され、最高で10年の懲役刑が待っている。一部の学生たちは脱出を図ったが、それがまさに死線を越えるようなすさまじいサバイバル劇となってしまう。残った学生たちは助け合い、食糧を分け合い、互いの傷を手当しながら自由を求めてキャンパス内に籠城を続けるのだが、警察の鉄壁の包囲網の前に行き詰まるような13日間を強いられる。

この映画は、外から状況を俯瞰しながら撮影するニュース映像ではない。複数のドキュメンタリー監督たち(全員が匿名!)が、自分たちも理大の中で、学生たちと同じ釜の飯を食べながら、学生側の目線で外を取り囲む警官たちを見つめ、ただひたすらにカメラを回し、「何が起きているのか」ということを懸命に記録し続けた作品だ。複数の映像を集めて編集したドキュメンタリー映画である点も興味深い。この後ご紹介するインタビューの中でも触れられているが、学生たちは警官が振り下ろす警棒から取材者を守ってくれた。そして取材者もまた学生とともに立ち上がれず傍観者でいることを嘆く。しかし映画をご覧になるとわかるが、監督たちは記録者ではあるが、傍観者ではない。

監督たちの素性も明かされないのと同様に、取材される側の学生たちの顔にも、当然ながらモザイクがかけられている。それでもそのモザイクの中で、悲痛な声をあげながら苦痛に顔をゆがむ彼らの表情や思いがスクリーンに溢れ出てきて胸が痛い。この「香港囲城」は予想通り、香港では上映禁止となったが、世界各地の映画祭で好評を博し、去年の山形国際映画祭では最高賞を受賞。今回、日本でも単館ロードショーが実現した。

私も先日、香港にいる監督たちとZOOMでつなぎインタビューをしたのだが、顔はもちろんNGで、声もボイスチェンジャーで加工されていた。果たしてZOOMの向こうに人が何人いるのかもわからないという異例のインタビューとなった。12月16日(金)のニュースパレードで、インタビューの一部を放送するが、時間の関係上全てを放送できないので、これから記事化して紹介する。なおインタビューを受けてくれた監督は複数いると思われるが、すべて「監督」と表現させて頂く。

理大囲城を制作した「香港ドキュメンタリー映画工作者」である監督たちへのインタビュー

理大囲城を制作した「香港ドキュメンタリー映画工作者」である監督たちへのインタビュー

鈴木 香港で何が起きたのかが初めてわかる映画でした。

監督 映画を観て頂いてありがとうございます。

鈴木 この映画を香港ドキュメンタリー映画工作者の皆さんで制作しようと思った動機は何だったのでしょうか?

監督 複数いる監督の中のひとりの感想にはなりますが、理大で起こっていた出来事が全てリアルでなかったのです。夢のような出来事で、理大を出た後も夢の中に出てくるほど衝撃的でした。その衝撃を自分の中で整理整頓してみたいということで、映画を製作し、編集し、素材を見返してやっと自分がこの出来事に対してどう思ったか分かりました。やはり現場にいると自分たちの感情を押し殺して撮影している部分もあったので、後々映像を見返してやっと自分がこの時このように思ったのだと思い返すシーンが多々ありました。香港理工大学包囲事件(以下、理大包囲事件)をより多くの人に知ってもらいたいという思いが、この映画を制作した1番大きなきっかけになりました。理大包囲事件の際は、大学のキャンパス内にいた記者の数が本当に少なくて、中で何が起きているのかと言うことをなかなか外部に伝えられなかったと言うこともありました。ですから、ドキュメンタリー監督たちがキャンパス内に入って、実際に中で起きている出来事を皆さんに伝えたいということが映画制作のきっかけになったのです。

鈴木 我々も理大包囲事件に関するニュース映像を見ていましたが、テレビニュースの場合は、カメラで現場を撮影してそのまま局に帰ると言うようなことで、その伝えられ方は、あくまでも表面的なものであったのでしょうか?

監督 日本のメディアがどのように報道しているかはわかりませんが、香港の主なメディアでも、外部からの撮影しかできていないので、実際に理大の中でどのような議論が起きていて、どのように選択をして何かを決めていくのかと言う事についてはあまり報道されていませんでした。どちらかというと、事件の結果であったり事件が与えた影響であったりといったものがメディアで報道されがちになっていました。ですので映画を通して、内部で起きていた事実、主なメディアでは捉えられないような一面を皆さんにお伝えしたかったのです。

鈴木 と言う事は、映画を制作するために大学構内に入ったのではなく、その状況を撮ろうと思って入ったら大変なことが起きていて、これを映画と言う形で世の中に伝えたくなったと言う事ですね

監督 まさにそのとおりです。当初は映画にするつもりは一切なく、記録の目的で理大に入っていったのです。しかし中で起きている出来事があまりにも衝撃だったので映画にしたということです。

鈴木 最初は、自分たちも中に閉じ込められることになるとは思わなかったと聞きました。と言う事は、その時に大学の外に出るという選択肢もあったと言うことですよね。しかし大学の中にとどまると言う決意をされたのは、どこに理由があったのでしょうか

監督 警察が、暴動罪で学校内に残った人を全て起訴しますと言って封鎖をし始めました。その時、我々には確かに学校を離れるチャンスがありましたが、学校内に残ると言う決断をした人たちが沢山いたのです。なぜならば、学校の中でこれから起きる出来事をカメラに収めなければならないという一心だったからです。それで大学の中に残りました。

鈴木 実際に、大学内で学生たちと一緒に生活することにもなりましたが、理大の学生たちから、撮影している皆さんは仲間のように扱われたのでしょうか?それとも彼らにとって、皆さんはあくまでも取材者だったのでしょうか? その辺りは実感としていかがだったのでしょうか?

監督 理大包囲事件は、香港の逃亡犯条例改定運動の約半年後に起こった出来事で、ある程度カメラに対する警戒心が少なくなっていた時期ではありました。 どちらかと言えば、大学の中に残っていた彼ら学生たちが気にしていたのは、ライブ撮影なのかそれとも通常の撮影なのかと言うことです。ライブ撮影だと、中で行われている議論や、逃走ルートをどう確保しようかといった話がすぐに外部に流れてしまうのでそれを気にしていました。しかし、「自分たちはドキュメンタリー撮影をしているのだ」という説明をしたところ、彼らはよく理解してくれて、仲間に近い待遇を受けました。監督の1人が最前線の警察に近いところで撮影をしていた時には、学生たちが身を呈して守ってくれたこともありました。それについてその監督はすごく恥ずかしい思いを抱いていました。自分も同じ香港人なのに、彼らと同じように黒いTシャツを着て勇敢な心を持って前線に出れない自分が恥ずかしいと。

監督 私も補足します。カメラを持っている人とデモの参加者は、少し違いはあるものの、お互いに民主化デモの中でそれなりの役割を担っていると言えます。特に理大の中では、ご飯を作るだけのために来ている主婦もいれば、参加者の移動を手伝っている「親」と呼ばれるドライバーの人たちでもいて、それぞれが様々な役割を担っていて、その中で記者や記録者もちゃんと仲間の一員として見られていると言うのもありました。やってる事は違うとはいえ、お互いの目標は似ているので、仲間のように見られるということはありました。

鈴木 一方、学生たちのプライバシーを守らなければならないと言うことで、顔にモザイクをかけていますよね。私はラジオの人間なので、声や音が映像以上に訴えかけると言う部分がある事はわかっていますが、やはり映画撮影者としては顔の表情、目の表情を追えない苦労もあったのではないでしょうか?

監督 まず、撮影した人の顔にモザイクをかけるということについては、編集のかなり早い段階で決まっていました。そもそも、前線にいてさらに近い場所で撮影をさせてもらったので、映っている人たちの安全の確保が最優先である事は疑う余地が無かったのです。モザイクをかけることについては早い段階で決まっていました。ただし映像作品としては、表情が見えないと言うのはとても惜しいことだと思っています。現場においては、皆コロナ用のマスクをつけたりもしているので表情は見えないのかもしれませんが、「目」を通して感じられるものも沢山ありました。映像を編集した際にすごく感動したシーンも、モザイクの関係で削らなければいけないことも多々ありました。なので、もし機会があればモザイクなしのバージョンも作って、その時はデモ参加者たちの「目」を見てその力を感じて欲しいです。

鈴木 そういう時代が本当に来ると良いですね

監督 私たちもそのように願っています

鈴木 何人もの監督が撮影をし、映像を編集して完成作品として仕上げていくと言うことになると、編集の段階でいろいろと話し合いもしたとは思うのですが、自分の表現したい方向性とは違うといったような苦労はあったのでしょうか

監督 編集段階においては、結構早い段階でどのように編集するかは決まっていました。例えばドローンを使って外周撮影すると言ったような広い視点ではなく、あくまでも大学の中に取り残され警察に囲まれた人の視点で編集すると。その事は早い段階で監督全員が了承していました。ただし、話をしていく中で、やはり色々な箇所でどうすべきかと言う議論が起きました。その1つは、消極的な表現になってしまうことに対してどうするかということです。映画の中においては、学生ら参加者の間でも矛盾や葛藤といったものがあり、それらも多く撮影されているので、あまりにも消極的な内容になってしまうことついては、どうすべきか大きな議論となりました。またもうひとつは、デモ参加者たちの気持ちの表現についてどうするのかという事です。映画の中で、頻繁にデモの参加者たちの気持ちが高ぶっているシーンもあるのですが、それ以上に悲しんでいるシーンや、泣いているシーンをどのように処理するのかということが、やはり監督の間でも大きな議論となりました。そして最後の課題は「この映画自体をどうしたいか」と言う事でした。香港で起きている民主化運動について発信するためにこの映画を発表するのか、それとも(純粋な)作品として後世に残るような映画を作るのかということで、議論が起きたのです。その結果として、映画として後世に残すような映像作品にしようと言うことで、意見の一致をみたことになります。(プロパガンダ映画としては)この作品は消極的かもしれませんし、様々な葛藤があるかもしれません。しかし、それ以上に現実を映し出しているのです。その中で様々な反省もあることが、大きな意義を持っていると思っています。

鈴木 最後に、日本全国でラジオを聴いている皆さんにどのようなことを伝えたいですか?

監督 日本の皆さんに観て頂きたいのは、映画「理大囲城」の中に出てくる若い香港人たちは、強い地元愛を持っているということです。彼らは自分が住んでいる香港と言う場所が本当に好きで好きでたまらないので、そのことをぜひ理解してもらいたいです。あと、デモというものは、やはりいろいろな葛藤や苦悩を必ず伴うものですが、この映画を通して香港の人だけではなく世界中の人たちが繋がり、お互いに悩みとかそういったもので共感を得られるような状況になって欲しいと思っています。改めてこの映画を観てくださった皆様には感謝を申し上げたい。そして日本の皆さんに、引き続き香港の状況に関心を持って頂きたいです。

報道記者として幾度となく取材やインタビューを行ってきたが、今回のようにインタビュー相手の顔もわからなければ名前も分からないというケースは初めてだった。もちろん、安全上、相手の素性を確認することはできない、というよりも決してしてはならない。日本と違って、現在の香港でドキュメンタリー監督を務める、つまり真実を描くということはとても大変なことなのだ。12月18日にポレポレ東中野で公開されるドキュメンタリー映画「理大囲城」は、日本のニュースでも何度も目に耳にした香港民主化運動の拠点のひとつである「香港理工大学」が舞台だ。そして、そこで何が起きたのかを我々日本に住むものは何も知らなかったということを知ってしまうショッキングな映画でもある。街頭デモにおいても、中環 、 金鐘 、 銅鑼湾 、 旺角などの繁華街で、警棒やジェラルミン盾を持った警官たちが、学生たちを追いかけ集団で暴行するという恐ろしいニュース映像を何度も見たが、九龍半島南部、尖沙咀のそばに位置する名門の香港理工大学(香港では略して理大という)において、3年前、構内に閉じ込められた学生たちが一種の兵糧攻めによって追い詰められてゆく。食料も底を尽き、精神的にも追いこまれてゆく学生たち。ついには耐えきれずに投降してゆく学生もいて、学生たちの間で一種の内部分裂も起きる。この映画は、あえて怒りや哀しみを抑制し、ナレーションも排して、淡々と「何が起きているのか」をひたすらフィルムに刻み続ける。そして、その役割を担ったのは、何人もの「現実を知りたい」「現実を伝えたい」という思いのドキュメンタリー作家、カメラマンたちだったということだ。

ご存じのとおり、中国が2019年に制定した逃亡犯条例、2020年に制定した国家安全維持法は香港を締め付ける法律で、したがって製作者たちも簡単に顔や名前をさらすことはできない。だから、今回のインタビューも香港と東京を繋いだオンラインインタビューで、画面は黒いまま、声にはボイスチェンジャーがかけられている。声の主が男性であるとか女性であることはわかるが、それ以外の情報は全くない。しかし、彼らがいかに危険な轍を踏みながらも表現者としての矜持を果たそうとしているかは伝わってくる。学生たちの顔にも全てモザイクがかかっているのだが、モザイクの奥から怒りや哀しみ、嘆きがマグマのように噴き出しているし、音や声が映像を超えることもある。

ちなみに、1997年7月1日、香港がイギリスから中国に返還される瞬間、私はレポーターとして香港の六本木と呼ばれる繁華街の蘭桂坊 (ランカイフォン)にいた。返還の瞬間をカウントダウンしながら中継していたのだ。情けないことに、スタジオとの連絡の瑕疵で、時計が少しずれたまま実況してしまうという無様な失敗も犯してしまったのだが、あの時の私の実況はとにかく元気で明るい未来が待っていると信じ込んでいる喋りだ。「返還おめでとう」と言う感じ。何もめでたくはなかったのに、夜の花火の艶やかさの中で何も真実が見えていなかったということだ。

返還の時に地元で話を聞いた。すると「カナダに行きます」「イギリスに移住します」という具合に、香港からの脱出を決断した人が多くいた。もちろん香港の人たち全員が欧米に渡る余力があるわけではないので、多くの人たちは不安の中で7月1日を迎えていたのだろう。我々は彼らの不安を実感として理解することはできなかった。香港返還の直前に北京を訪れたのだが、北京の目抜き通りで大型の携帯電話を握りしめながら大声で話す人々の活気あふれる様子を見て、私は「香港が北京のようになるのではなく、北京が香港化していくに違いない」と信じていた。現在の状況を考えると、ある意味で当たってはいたと思うが、ある意味では大外れだったと言える。天安門事件の影が大きく伸びてむくむくとその正体を現し、香港の民主化デモを弾圧してしまった。ちなみに返還の際に生中継をした場所は、ウォン・カーウァイの歴史的名作「恋する惑星」の舞台となった総菜屋の隣の建物の2階の美容室。あれから四半世紀経ったが、親切だったお店の皆さんはどうしているのだろうと考える。映画の中で主人公が待ち合わせをした「カリフォルニア」という店も目と鼻の先だった。

あの頃までの香港は、自分にとってまるで夢のような場所だったが、それは映画の中だけだったのかも知れない。私のイメージの中にある香港警察は、トニー・レオンやレオン・ライが主演した「インファナル・アフェア」のようにノアール感満点のハードボイルドな人たちか、ジャッキー・チェンのポリス・ストーリーのように、間が抜けているが正義と勇気は満点の陽気な人たちだった。ところが、民主化デモを弾圧する香港警察は、ひたすらに無慈悲で暴力的だ。ニュースであの惨状を見るたびに自分の中の香港が失われていく。それでも、路上で粗暴な行為に走ってしまう警官にはまだ「顔」があったのだ。しかし「理大囲城」の中の警官はまったく顔がない。武装したドス黒い塊のような集団で、イカゲームにでも登場してきそうだ。しかし、実際には彼らにも家族がいて恋人がいて飲み仲間もいるのだろう。日本のアニメ好きもいるかもしれない。ジャッキー・チェンに憧れて警官になった人物もいるかもしれない。きっといる気がする。何が彼らを変えたのかと考えると、殴るものも殴られるものもまた犠牲者なのかもと考える。一国2制度という名の嘘っぱちの制度で香港の人たちは喘ぎ苦しんでいる。

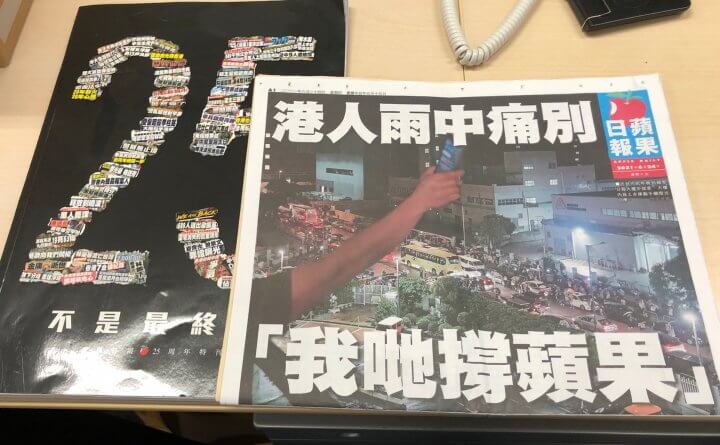

そのような中でのオンラインインタビューとなったわけだが、ZOOMの向こうに、一体何人の監督かいるのか、彼らが何者か、全くもってわからない。彼らもまたリスクを背負ってインタビューを受けてくれたわけだが、インタビューの中にあったように、彼らは政治的なメッセージを伝えたいわけではない。社会運動が目的ではなく、取材者としての矜持と意地が彼らを動かしているのだ。香港の知人が、当局との闘いに敗れて消えていった蘋果日報(通称りんご日報)の最終号を送ってくれた。

この蘋果日報最終号を眺めるたびに香港メディアの置かれている苦境を思う。果たして自分は、香港ドキュメンタリー映画工作者たちの中のどの監督と話したのだろうか、いつの日か「あの時インタビューを受けたのは私ですよ」という会話ができる日が来るのか?そのような香港社会が戻ってくることを願ってやまない。そして、映画を観てもうひとつのことを考えた。熱い思いを隠さず爆発させて、怒り、泣き、そして人を助ける理大の学生たちの姿を見て、映画の中で何度も眺めてきた熱情溢れる香港人の魂が消えたわけではないと。いつの日か「あの香港」が戻ってくることを切に願う。

この蘋果日報最終号を眺めるたびに香港メディアの置かれている苦境を思う。果たして自分は、香港ドキュメンタリー映画工作者たちの中のどの監督と話したのだろうか、いつの日か「あの時インタビューを受けたのは私ですよ」という会話ができる日が来るのか?そのような香港社会が戻ってくることを願ってやまない。そして、映画を観てもうひとつのことを考えた。熱い思いを隠さず爆発させて、怒り、泣き、そして人を助ける理大の学生たちの姿を見て、映画の中で何度も眺めてきた熱情溢れる香港人の魂が消えたわけではないと。いつの日か「あの香港」が戻ってくることを切に願う。

まずは、12月17日(土)ポレポレ東中野で公開される「理大囲城」に足を運んでみてください。年明けには大阪で、その後も全国で順次公開されます。まずは、明日(12月16日金曜日)のニュースパレードをお聴きください!!! 鈴木BIN

-

Profile

-

1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスクとして現在に至る。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか