![]()

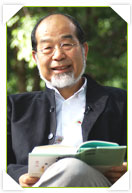

(かまた みのる)

医師・作家。1948 年東京生まれ。

東京医科歯科大学医学部卒業。

37年間、医師として地域医療に携わり、チェルノブイリ、イラク、

東日本の被災地支援に取り組む。2009 年ベスト・ファーザー

イエローリボン賞(学術・文化部門)受賞。2011年日本放送協会

放送文化賞受賞。

ベストセラー「がんばらない」をはじめ、「なさけないけどあきらめ

ない」「ウェットな資本主義」「アハメドくんのいのちのリレー」

「希望」(東京書籍) など著書多数。

現在、諏訪中央病院名誉院長。

(むらかみ のぶお)

1953年、京都生まれ。

元NHKエグゼクティブアナウンサー。

2001年から11年に渡り、『ラジオビタミン』や

『鎌田實いのちの対話』など、

NHKラジオの「声」として活躍。

現在は、全国を講演で回り「嬉しい言葉の種まき」を

しながら、文化放送『日曜はがんばらない』

月刊『清流』連載対談などで、新たな境地を開いている。

各地で『ことば磨き塾』主宰。

http://murakaminobuo.com

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

![]()

2016年6月27日

6月26日 第214回放送

「熊本地震」から2か月余り。観測史上初めて震度7を2回記録したのをはじめ余震も

続き、熊本は市街地から山間部までの広い範囲に被害が出ています。一時は18万人を

超えた避難者は6千人ほどに減りましたが、緩んだ地盤に集中豪雨で土砂崩れが発生し

生活や産業に深く影を落とす状況が続いています。テーマは「震災後の熊本はいま」。

2006年、鎌田さんと村上さんは「南阿蘇えほんのくに」を訪れました。自然豊かな

南阿蘇地域の自治体が「絵本によるまちづくり」として立ち上げたプロジェクトです。

その中核的存在が、南阿蘇村にある『葉祥明阿蘇高原絵本美術館』。絵本作家の葉祥明

さんの作品を展示する美術館は、震災の影響で今も断水が続き、アトリエは危険と判定

されて、再開のめどはたっていないと館長の葉山祥鼎さん。震災でどん底に落とされた

葉山さんですが、地割れして荒れた大地に小さな花を見つけ、自然から癒されることを

知って『希望の光』という詩を書きました。また、被災して避難生活を送る村人達から

冷蔵庫や洗濯機を求めている声を聴いて、支援のニーズがわかり安堵したといいます。

続いて同村で老人ホームや訪問介護を運営する『南阿蘇ケアサービス』松尾弥生さん。

大規模災害が発生し避難生活を送る上で困難が伴うのは、高齢者や障害のある人ですが

そうした配慮の必要な人のために「福祉避難所」が必要になります。震災直後から介護

の専門職ボランティアとコーディネーターの支援を要請。災害派遣チームの支援を得て

介護が必要な独居高齢者や一般避難所ではケアが困難な認知症患者ら18名を受け入れ

職員がケアに当たっています。震災直後は職員が出社できず人手不足だったが介護職の

ボランティアを受け入れ何とか運営できたと専門職ボランティアの重要性を語ります。

![]()

![]()

2016年6月20日

6月19日 第213回放送

厚生労働省によると、65歳以上の認知症は2012年の時点で462万人、予備軍は

400万人といわれています。認知症の多くを占めるアルツハイマー病は、脳の細胞の

早期老化が原因で、記憶障害や徘徊、妄想などの症状が出ます。自分も認知症になる?

と不安に思う方も多いでしょうが、過度に恐れる必要はありません!テーマは認知症。

さだまさしさんが『とても温かでとてもせつないきみの絵本』(千倉書房)というカン

ガルー夫婦の物語を翻訳しました。原作はベルギーのジュヌヴィエーヴ・カスターマン

長く信じあい、愛しあってきたふたり。ある日「いつもと違うスープの味」で妻の異変

に気づいた夫は、それから全力でふたりの暮らしを守ろうとします。そして夫は言う。

「よしキミが忘れたことのすべてをボクが覚えていよう!」。そっと相手に寄り添うと

いう行為がもたらす優しさと温かさは、老夫婦が生活を肯定することから生まれます。

後半は若年性アルツハイマー型認知症と診断され11年になる佐藤雅彦さんがゲスト。

51歳で認知症と診断された佐藤さんは独身で糖尿病患者。忘れては困る薬のこと等も

工夫をして進行を遅らせました。認知症を公表するのは勇気が要りますが、一方で周囲

からサポートが受けやすくなり、外出も可能になりました。失敗を恐れ、引きこもると

残された機能も衰えてしまいます。佐藤さんは積極的に支援を利用しながら社会参加し

残された機能を発揮すれば、進行を遅らせることが可能です。「認知症になって生活が

不便になったけれど、不幸ではありません!」というメッセージと共に認知症に対する

誤解と偏見を拭う活動と『認知症の私からあなたへ 20のメッセージ』(大月書店)

に記された佐藤さんの言葉は長寿時代を生きる日本人に大きな勇気を与えてくれます。

![]()

![]()

2016年6月13日

6月12日 第212回放送

東日本大震災から5年3か月。東京電力福島第1原子力発電所の事故で避難生活をして

いた南相馬市小高区と原町区の一部が7月12日「避難指示解除」となり、地域最大の

祭事「相馬野馬追」を機にふるさと帰還、復興に向けた取り組みが加速する模様です。

解除を歓迎する1人が地元で障害者の福祉に取り組むNPO法人「ほっと悠」村田純子

さん。2004年に小規模作業所として市内に開所した「ほっと悠」はカフェや弁当を

販売してきました。2007年には小高区内に「ほっと悠あゆみ」を開所したが5年前

の原発事故で、同所は活動休止。来月の避難指示解除を機に再開に向けて準備中です。

「障害があってもなくても人の役に立って働くことが大事。お客さんをいかに感動させ

るかを考えること。遣り甲斐を見つけること」とその姿勢を村田純子さんは語ります。

鎌田さんが大好物のラーメンを提供する「双葉食堂」は、JR小高駅の近くに65年前

開店した老舗で長年地域の人々に愛されてきた食堂。原発事故に伴い鹿島区の仮設店舗

に移転して営業していたが避難指示解除を前に、小高区の元の店舗で5年ぶりに営業を

再開した。仮設でも本店での営業再開も全ては支えてくれ励ましてくれた常連客の力。

医療・福祉のスタッフは全国的に不足しているが、特に東北被災地の沿岸地方ではその

傾向が著しいと窮状を訴える岩手県陸前高田市の介護老人保健施設「松原苑」看護部長

の入澤美紀子さん。大震災から5年経過したが「介護を巡る被災地の状況」は深刻です

スタッフ不足で業務多忙ながらも4月の「熊本地震」には派遣要請に応えて南阿蘇村に

既に10班を派遣し続けているといい、5年前に受けた恩返しをしていることを明かし

更に看護介護の有資格者は遣り甲斐があるので沿岸地方に是非来て欲しいと訴えます。

![]()

![]()

2016年6月 6日

6月5日 第211回放送

「弱肉強食」は弱者の犠牲の上に強者が栄えるという唐の時代の韓愈の教えです。でも

実際の自然界では肉食獣の捕食は簡単ではなく、草食獣の増減によって肉食獣の生存も

大きな影響を受けるので、一概に肉食獣が強者と言えないことも明らかになりました。

今回は、本を通して「弱さ/弱者」を考え、弱さの周りにあるものを見つめてみます。

まずは、スローライフを提唱している明治学院大学教授で文化人類学者の辻信一さんの

『弱虫でいいんだよ』(ちくまプリマー新書)。人間は地球の中で君臨しているような

気になっているが錯覚である。地球上の生物は「他の生物と少しずつ生活環境をずらし

ながら自分の居場所を作っている」といい、人間以外は程を知って生きていると指摘。

人間は未発達のまま生まれてくる。母親や周囲の愛情がないと人間は育たないのだから

実は弱い存在。それゆえに強弱も勝敗も優劣も関係なく、謙虚さがあればいいという。

続いて、哲学者の鷲田清一さんの『〈弱さ〉のちからホスピタブルな光景』(講談社)

ケアにあたる人がケアを必要としている人に、時として逆により深くケアされる反転が

起きているといい、ケアの現場への取材を通してケア関係の本質に迫った臨床哲学本。

「諏訪中央病院」で緩和ケアの看護師として勤務し、尼僧になった飯島惠道さんほか。

3冊目は、村上さん推薦の時代小説高田郁さん『あきない世傳金と銀』(ハルキ文庫)

物がさっぱり売れない享保期に、摂津の津門村に学者の子として生を受けたヒロインは

父から「商は詐なり」と教えられて育ったはずが、享保の大飢饉や家族との別離を経て

齢九つで大坂天満にある呉服商「五鈴屋」に奉公へ出されることになる。そこで番頭の

治兵衛に才を認められ、徐々に商いに心を惹かれていく物語。か弱い少女が歩む先は?

![]()