「第5スタジオは礼拝堂~文化放送 開局物語」第13章 戦争の足音が近づいてきた

「プロローグ」はこちら

第1章:「それはチマッティ神父の買い物から始まった」はこちら

第2章:「マルチェリーノ、憧れの日本へ」はこちら

第3章:「コンテ・ヴェルデ号に乗って東洋へ」はこちら

第4章:「暴風雨の中を上海、そして日本へ」はこちら

第5章:「ひと月の旅の末、ついに神戸に着く」

第6章:「帝都の玄関口、東京駅に救世主が現れた」

第7章:「東京・三河島で迎えた夜」

第8章:「今すぐイタリアに帰りなさい」

第9章:「今すぐ教会を出ていきなさい」

第10章:「大森での新生活がスタートした」

第11章:「初めての信徒」

第12章:「紙の町で、神の教えを広めることに」

第13章:「戦争の足音が近づいてきた」

新天地の東京・王子で、聖パウロ修道会の日本支部として順調なスタートを切った6人。神父のマルチェリーノ、ベルテロ、パガニーニ、ポアノ、キエザと修道士のトラポリーニ。日本と各国のさや当てが起きていた時代、外国人である彼らが自由に活動することができたのは、イタリアが日本の同盟国であった点が大きかった、と言いたいところなのだが、事情はそれほど単純ではなかったようだ。我々は学校の歴史の授業で「日独伊三国同盟」と言う言葉を何度も目にしてきたので、「日本はイタリアの仲間だった」と思い込みがちだが、歴史はもっと複雑怪奇だ。むしろ日本とイタリアは、お互いを信用してはいなかった。

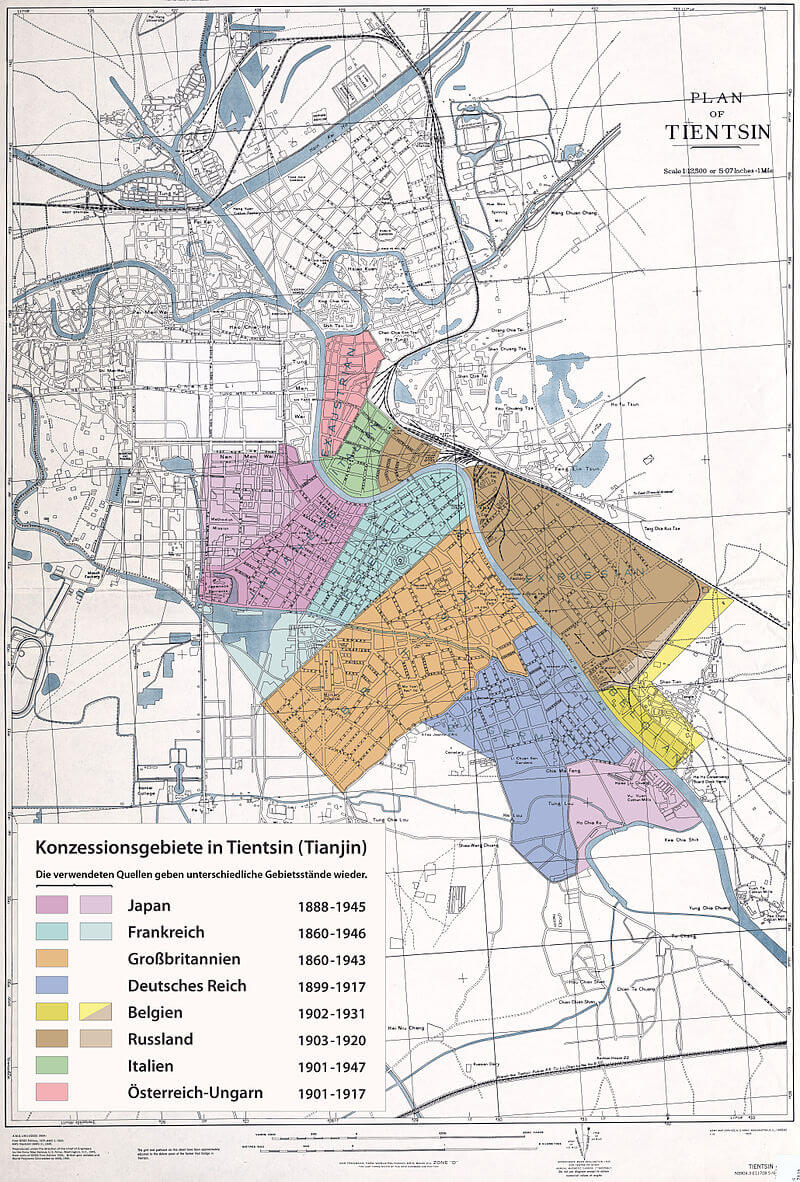

1930年代の日本は、国際的な孤立を深めていたが、中でもイタリアとは因縁めいた関係だったと言える。1931年9月に、中国(当時は蒋介石の率いる中華民国)の満州・奉天郊外の柳条湖で、日本の関東軍と中国軍が武力衝突する柳条湖事件が起きた。南満州鉄道の線路を関東軍が自作自演で爆破したと言うのが歴史の定説だが、日本は中国の仕業であると主張し、満州事変が勃発する。実は、この事件で、日本に対して強い警戒心を持ったのがイタリアだった。満州に近い天津には、イタリアの租界があったからだ。租界とは、弱体化した近代中国の大都市に、列強各国が確保した治外法権の占有地だ。日本は日清戦争後の1896年にイギリスやフランスなどに続き早い段階で租界を作った。そしてその5年後にイタリアも天津に租界を設置する。当時の地図がある。

当時の日本は、1930年代にアメリカに端を発した世界恐慌の渦に巻き込まれ、猛烈な不景気風に襲われていた。苦境の中で、関東軍が画策したのが、満州への本格的な進出だ。大陸に進出することで日本の権益を大幅に拡大できる。物資も調達できるし、日本人を開拓移民にすることで人口増加問題にも対応できると考えた。関東軍が主導する形で、傀儡政権の満州国を作ったのは1932年のこと。第6章でも触れたが、皇帝には「ラストエンペラー」愛新覚羅溥儀を据えた。そこで国際連盟は、イギリスのリットン卿を団長とする調査団を派遣し、満州国の実態について詳細に調べた。報告書は、日本の主張にも一定程度の理解を示すものではあったが、誰の目にも「実効支配」である事は明らかで、日本の不穏な動きに世界中が緊張した。イタリアも例外ではない。当時は軍事企業でもあったフィアットやランチアなどのイタリア企業が中華民国に武器供与を行い、この動きに日本は激しい不快感を示している。まるで現在のウクライナ情勢のような話だ。このような一連のイタリアの動きを見ると、ムッソリーニは日本のことを嫌っていたのは間違いない。

もうひとつ興味深い軸は、日本とエチオピアの関係だ。同じ君主国でもあり日本とエチオピアは友好国だった。1930年には両国間で修好通商条約も締結している。その親日ぶりは、皇帝ハイレ・セラシエ1世が、大日本帝国憲法を参考にしてエチオピア憲法を作成したことからも良く分かる。ちなみに戦後、国賓として最初に日本に来た国家元首もハイレ・セラシエ1世だ。しかし、そのエチオピアに攻め込んだのが、ムッソリーニ率いるイタリアだった。1935年から36年の第二次エチオピア戦争に勝って、イタリアはエチオピアを占領してしまった。なぜ、イタリアはエチオピアに進軍したのか?表向きは「古代ローマ帝国の再興」という夢想的なものであったが、本音は違う。ムッソリーニは、世界恐慌でイタリア経済がますます厳しくなる中、資源の確保を目指すとともにアフリカへの入植によってイタリアの人口増加問題を解決しようとしたのだ。日本が満州に進出した理由と極めてよく似ている。日本は内心、侵攻されたエチオピアに同情的だったが、中立を保ちエチオピアを助けることはなかった。そしてエチオピアは結局イタリアの手に落ち、イタリアによる傀儡国家「東アフリカ帝国」が誕生する。それはまるで「満洲国」の合わせ鏡のようなニセ物国家、幻の国で、欧米各国のイタリアへの非難は、満州国の日本を上回るものだった。

このように、イタリアと日本の関係は決して良好とは言えなかったが、それぞれが満州やエチオピアへの強硬的な進出によって、国際的に孤立するという有難くない大きな共通点が生まれていた。敵の敵は味方になるしかない。こうして、極東の軍事政権とヨーロッパのファシスト政権は実に打算的な理由で、ナチスドイツを仲介役として接近することになる。イタリアは、1937年11月、日独防共協定に加わり、ここに「日独伊防共協定」が成立。後の日独伊三国同盟へと発展してゆくのだ。

1936年にもこのような事があった。ベルリン五輪が行われたこの年に、アジア初の東京五輪が1940年に開催されることが決定する。しかし、この開催地レースに当初は日本に遠慮して立候補を断念するはずだったローマが、名乗りを上げたのだ。最終的には、投票によって東京が選ばれたのだが、日本はムッソリーニ政権に対して疑心暗鬼の気持ちを残すことになった。余談だが、この東京五輪は、日中戦争の泥沼化によって返上を余儀なくされ、「幻の東京五輪」と現代でも呼ばれることになった。東京大会の返上によって、次点だったヘルシンキでの開催が決定する。しかしヘルシンキ大会もまた、第二次世界大戦の開始によって中止となり「幻のヘルシンキ五輪」となってしまった。フィンランドはソ連との戦争をきっかけにして、1941年、日本やドイツのいる枢軸国側に加わる。日本、イタリア、フィンランド…いずれもスポーツがヒットラーのプロパガンダや国威発揚に利用されたベルリン五輪の影響を感じざるをえない。このように、マルチェリーノたちが日本で活動を始めた30年代の中盤以降は、世界が激動の時代だった。そして日本もイタリアも世界の荒波の中にあった。しかも、どちらもその「荒波を起こす側」であったのだ。

外国人を見る目が変わり始める

このような不穏な時代ではあったが、マルチェリーノたちの奮闘で、聖パウロ会の信者の数は、当初の30名から300名と10倍に増加し、布教活動も順調だった。マルチェリーノはバスの中でも、子どもたちやお年寄りに話しかけて人気者になっていた。日本を好きで、人間を好きなマルチェリーノ。来日してからも苦労はあったが、この場所に宣教師として派遣されたことに後悔はなかった。しかし、周りのムードを常に明るくするマルチェリーノも、戦時色が濃くなるにつれ、周囲の空気が変わりつつあることに不安を覚えずにはいられなかった。前に触れたが、王子の町は印刷工場だけではなく、軍需工場も多く立ち並び「軍都・王子」と呼ばれていた。日本の当局にとっては、要警戒地域である。教会に訪れる信者たちはフレンドリーでも、近隣の住民みなが全て味方と言うわけではない。当時の日本人には、イタリア人とイギリス人の顔の区別が満足についたとは思えない。欧米人の面立ちをしているだけで、否応なく周囲は警戒する。「あのガイジンはスパイなのではないか」との噂も絶えなかった。キリスト教そのものに対する視線も、厳しさを増す。近所の目を気にして、日曜日のミサに訪れる信者の数も徐々に減っていった。そのような中、1940年9月には、内務省令によって「隣組強化法」という法律が生まれた。「隣組」というもの自体は、江戸の時代から困っている隣近所が助け合う社会システムだった。しかし戦時にあっては当局に悪用され、「相互監視」の道具になった。あからさまに教会や修道会、外国人への奇異なまなざしが感じられるようになったある日、トラポニー二修道士が、警察に連行されて、取り調べを受けるという事態が発生する。近所の小学生による「あの外国人は怪しい」との、いたずら半分の告げ口がきっかけだった。嫌疑はすぐに晴れて釈放された。しかしマルチェリーノたちにとっては、善良で思いやりに溢れると信じてきた日本人に対する見方が少し変わる悲しい出来事だった。

日本に対しては、アメリカやイギリス、オランダ、中国による経済制裁「ABCD包囲網」が強化され、国内の物資不足はますます深刻になった。聖パウロ修道会の経営も直撃する。生活用品や食料の物不足にも悩まされ、このままでは活動の存続も危ういということになった。6人で話し合った結果、リーダーのマルチェリーノは一大決心をする。それは来日以来、ともに二人三脚でやってきたベルテロを、資金集めのためにアメリカに送り出すというものだった。日本への派遣が決まった日に「世界の首都、東京に行くぞ!」と躍り上がったベルテロであったが、日本がすでにそのような状況に無いことは、外国人である彼らにはもっともよく見えていた。そしてアメリカこそが世界の首都であるとも感じていた。アメリカに行けば、日本と違いカトリック団体への多大な援助を期待できる。重大な使命を背負ったベルテロは、支部存続のための資金が集まり次第、すぐにでも日本に戻るつもりで横浜港からアメリカに向けて旅立った。その時には、まさか5年間も戻れなくなるとは想像もしていなかった。なぜそのようなことになったのか?それはベルテロにとっても、聖パウロ修道会のメンバーにとっても、予想もしていなかった事態が起きてしまったからだ。日本軍による「真珠湾攻撃」だった。

-

Profile

-

1964年、奈良県生まれ。関西学院大学卒業後、1988年、文化放送にアナウンサーとして入社。その後、報道記者、報道デスクとして現在に至る。趣味は映画鑑賞(映画ペンクラブ会員)。2013年「4つの空白~拉致事件から35年」で民間放送連盟賞優秀賞、2016年「探しています」で民間放送連盟賞最優秀賞、2020年「戦争はあった」で放送文化基金賞および民間放送連盟賞優秀賞。出演番組(過去を含む)「梶原しげるの本気でDONDON」「聖飢魔Ⅱの電波帝国」「激闘!SWSプロレス」「高木美保クロストゥユー」「玉川美沙ハピリー」「NEWS MASTERS TOKYO」「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛」「田村淳のニュースクラブ」ほか